OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

ITALIA DEL NORD SEMPRE PIU’ ASSEDIATA DALLA SICCITA’: I PRIMI CALDI SCIOLGONO ANCHE LE SCARSE RISERVE DI NEVE

Secondo il Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca) della Commissione Europea, nell’inverno appena concluso, la neve sulle Alpi è stata il 30% in meno rispetto al 2022 quando, alla fine di Febbraio, il deficit sulla media era già del 67%! Non solo: mentre lo scorso anno, la carenza di neve era maggiormente evidente nel NordOvest, ora la scarsità di risorsa colpisce tutto il versante italiano dell’arco alpino. La quantità di neve caduta sulle Alpi, fino a fine Febbraio, è stimabile in 2,9 miliardi di metri cubi, a fronte di una media storica di mld. mc.8,7 e dei 4 miliardi di metri cubi presenti nello stesso periodo del 2022.

.jpg) A renderlo noto è il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, che segnala anche come lo scioglimento della poca neve sui rilievi stia comunque provocando un innalzamento dei livelli dei grandi bacini naturali del Nord Italia, ad eccezione del più grande: il lago di Garda, il cui riempimento non riesce a raggiungere il 40%, continuando a sfiorare il minimo storico.

A renderlo noto è il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, che segnala anche come lo scioglimento della poca neve sui rilievi stia comunque provocando un innalzamento dei livelli dei grandi bacini naturali del Nord Italia, ad eccezione del più grande: il lago di Garda, il cui riempimento non riesce a raggiungere il 40%, continuando a sfiorare il minimo storico.

In Valle d’Aosta, a causa delle alte temperature (a Nus, Les Illes, a 534 metri di altitudine si sono sfiorati i venti gradi) e dell’assenza di precipitazioni, il manto nevoso si è ridotto notevolmente rispetto alla scorsa settimana: -cm.16 sulla fascia occidentale, -cm.13 su quella centrale, -cm. 37 su quella orientale. Ciò nonostante, calano sia la Dora Baltea che il torrente Lys. Anche sulle Alpi del Piemonte la neve va riducendosi velocemente, ma pure qui non crescono le portate dei fiumi con l’unica eccezione della Stura di Demonte. In Lombardia, il fiume Adda continua a decrescere da 3 mesi e si attesta stabilmente ai livelli del 2022; calano anche Serio ed Oglio, mentre cresce il Mincio, nonostante la ridotta portata erogata dal lago di Garda. Cronico è ormai il deficit delle riserve idriche regionali: sui rilievi rimangono meno di 790 milioni di metri cubi (-69,1% rispetto alla media, nonché il 18,2% in meno rispetto al minimo storico). Nel complesso, la quantità di risorsa idrica stoccata è inferiore del 60,2 % rispetto alla media, ma addirittura del 6,2% rispetto al critico 2022!

“L’anno scorso, a fine Maggio, la neve era già sciolta in tutta la regione, azzerando un’importante riserva idrica; quest’anno sarà ancora peggio – ha ammonito Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – La situazione è comune a tutta l’Italia settentrionale e per questo sollecitiamo l’operatività delle recenti scelte del Governo: è urgente un’autorità nazionale che dirima, nel rispetto delle norme di legge, inevitabili contrasti sull’uso della risorsa idrica. A rischio c’è la coesione sociale del Paese.”

In Liguria c’è da registrare il brusco calo dei fiumi Entella (-cm.44) e Vara (-cm. 39), mentre Magra ed Argentina decrescono moderatamente.

È crisi idrica anche a Nord-Est: in Veneto, il fiume Adige, pur in leggera crescita, rimane oltre quattro metri sotto lo zero idrometrico; decrescenti ed inferiori agli anni precedenti sono i livelli di Livenza, Bacchiglione e Brenta; in Friuli Venezia Giulia, portata sostanzialmente invariata per il fiume Cellina, mentre calano Fella, Tagliamento e Cornappo, scendendo a livelli inferiori anche all’anno scorso. In Emilia-Romagna, crescono i livelli dei fiumi Savio, Secchia, Enza e Trebbia, mentre cala il Reno; i corsi d’acqua appenninici registrano portate inferiori alle medie storiche, ma superiori al 2022. Nonostante un lieve aumento di portata nel tratto piemontese, continua il declino del fiume Po, che in Lombardia ed Emilia (unica eccezione, Boretto) si ritrova ampiamente sotto i valori minimi storici (a Piacenza ed a Pontelagoscuro mancano oltre centotrenta metri cubi al secondo).

La Toscana, che ha potuto beneficiare di apporti meteorici localmente intensi (soprattutto nel Grossetano, sulla costa massese e livornese, nonché sulla fascia settentrionale) vede crescere le portate dei fiumi, tra i quali spiccano l’Arno (+ 90 metri cubi al secondo), l’Ombrone, che quadruplica la portata e la Sieve, che la raddoppia.

Nelle Marche calano le portate dei fiumi Tronto, Potenza e Nera, mentre resta stabile sui livelli della settimana scorsa l’Esino; in crescita il Sentino. Continuano ad aumentare i volumi d’acqua stoccati negli invasi. In Umbria si registra un modesto accrescimento dell’altezza idrometrica del lago Trasimeno, mentre i fiumi Nera e Chiascio hanno livelli assai inferiori alla media storica ed a quelli degli anni recenti (2022 compreso).

Nel Lazio, su Roma le precipitazioni dal 1° Gennaio 2023 (mm.114) sono pressochè dimezzate rispetto all’analoga media dello scorso decennio (mm.220). Il livello del lago di Bracciano è inferiore allo scorso anno, condizionato dalle scarse precipitazioni (tra Gennaio 2022 e Marzo 2023 sono caduti 777 millimetri di pioggia); chiarificatore della contingenza in essere è il confronto con due recenti annate siccitose: nello stesso periodo dell’annata 2016-2017 piovvero 926 millimetri, mentre in quello 2011-2012 i millimetri di pioggia furono 972.

La quota del lago di Nemi attualmente si attesta a 29 centimetri sullo zero idrometrico; nello stesso periodo del 2021 aveva un’altezza di m.1,13. La portata del fiume Tevere a Roma (mc/s107,98) è in media con le annate precedenti, mentre è deficitaria la portata dell’Aniene, la cui media storica è quasi doppia rispetto ai valori attuali; calano anche i livelli di Sacco e Liri. A testimoniare l’importanza degli invasi è il bacino della diga dell’Elvella, al confine tra Lazio e Toscana: l’altezza dell’acqua trattenuta è oggi di 378 metri sul livello del mare; l’anno scorso era ben 6 metri più basso (m.372,09).

In Molise, nonostante una timida crescita, restano bassi i livelli del fiume Volturno, che continua a calare anche in Campania, così come Sele e Garigliano. In Basilicata ed in Puglia, le alte temperature stanno già costringendo ad irrigare i campi; lo si deduce dal calo dei volumi idrici trattenuti negli invasi: -2 milioni di metri cubi in Lucania, mentre in Puglia lo scarto negativo raggiunge i 3 milioni e mezzo. Resta comunque positivo il confronto tra le riserve idriche di quest’anno e quelle del 2022, anno già idricamente favorevole per le due regioni. Migliora la condizione del bacino della diga di monte Marello sul fiume Angitola in Calabria: in un mese, l’acqua invasata è cresciuta di quasi due milioni di metri cubi, toccando il valore più alto in recenti annate (mln. mc. 9,89).

Infine le dighe siciliane che, nonostante il notevole incremento registrato nell’ultimo mese (oltre 47 milioni di metri cubi) a causa di forti precipitazioni, restano fortemente deficitarie rispetto alla media degli scorsi 13 anni (-19,31%).

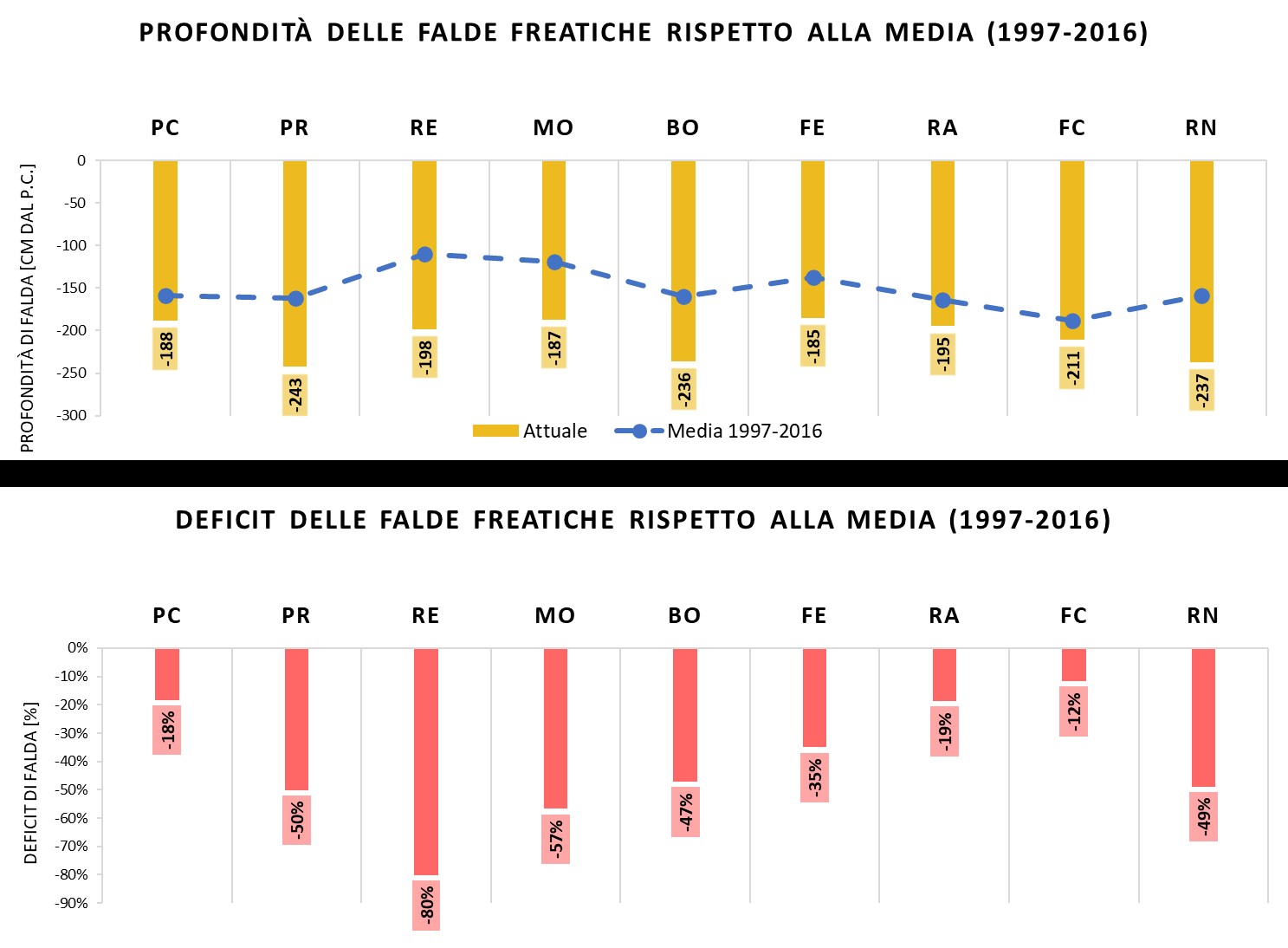

EMILIA ROMAGNA: PIOGGE E SCIOGLIMENTO NEVI REGALANO TEMPORANEO BENEFICIO ALLE FALDE

Come previsto dalla prima rilevazione dell’Osservatorio Falde Emilia-Romagna, l’inizio della stagione primaverile mostra un quadro di sensibile miglioramento sull’intero territorio regionale rispetto a fine Febbraio. Facendo eccezione per la provincia di Piacenza, che registra un lieve peggioramento del gap ed un ulteriore abbassamento di profondità, la condizione delle falde freatiche evidenzia una situazione di ricarica degli acquiferi, grazie al positivo contributo delle perturbazioni della scorsa settimana ed all’incremento delle temperature, che ha favorito lo scioglimento delle nevi in alta quota.

Le rilevazioni di “Acqua Campus CER-ANBI”, raccolte da un sistema di rete, costituito da sensori di monitoraggio sull’intero territorio (una delibera della Regione Emilia-Romagna ufficializza la convenzione per la raccolta dei dati tra l’ente regionale ed il Consorzio di 2°grado C.E.R. – Canale Emiliano Romagnolo, con sede a Bologna), indicano che, pur permanendo deficitario lo stato complessivo della falda freatica (Reggio Emilia mostra ancora il valore maggiormente critico dell’intera regione ), spostandosi via via verso Est si può notare un debole trend positivo, che vede la Romagna in condizioni prossime alla media storica (periodo 1997-2016) con la provincia di Forlì-Cesena a beneficiare maggiormente degli apporti delle precipitazioni e capace di invertire il trend da negativo a positivo; tuttavia, ciò non sarà sufficiente a colmare l’attuale deficit che, in assenza di fenomeni particolarmente significativi nel medio periodo, appare destinato ad un nuovo progressivo peggioramento.

Le rilevazioni di “Acqua Campus CER-ANBI”, raccolte da un sistema di rete, costituito da sensori di monitoraggio sull’intero territorio (una delibera della Regione Emilia-Romagna ufficializza la convenzione per la raccolta dei dati tra l’ente regionale ed il Consorzio di 2°grado C.E.R. – Canale Emiliano Romagnolo, con sede a Bologna), indicano che, pur permanendo deficitario lo stato complessivo della falda freatica (Reggio Emilia mostra ancora il valore maggiormente critico dell’intera regione ), spostandosi via via verso Est si può notare un debole trend positivo, che vede la Romagna in condizioni prossime alla media storica (periodo 1997-2016) con la provincia di Forlì-Cesena a beneficiare maggiormente degli apporti delle precipitazioni e capace di invertire il trend da negativo a positivo; tuttavia, ciò non sarà sufficiente a colmare l’attuale deficit che, in assenza di fenomeni particolarmente significativi nel medio periodo, appare destinato ad un nuovo progressivo peggioramento.

Nel dettaglio ecco i dati di deficit delle falde freatiche (o ipodermiche) provincia per provincia aggiornati al 22 Marzo (tra parentesi invece il dato della scorsa rilevazione, effettuata 2 settimane fa): Piacenza -22% (-18%), Parma -15% (-50%), Reggio Emilia -61% (-80%), Modena -44% (-57%), Bologna -39% (-47%), Ferrara -22% (-35%), Ravenna -8% (-19%), Forlì-Cesena +15% (-12%), Rimini -4% (-49%).

“Piove poco ed in modo disomogeneo, per cui il beneficio per i territori è minimo,” sottolineano comunque dal Consorzio C.E.R., “inoltre, se l’aumento di temperatura seguitasse ancora con gli attuali valori da primavera inoltrata, il rischio è che le nevi si sciolgano troppo rapidamente e si incrementi l’evaporazione dai suoli”.

LOMBARDIA: CONSORZI DI BONIFICA PROTAGONISTI NEL CONTRASTO ALLA CRISI CLIMATICA

La situazione delle riserve idriche in Lombardia continua ad essere sempre molto critica: rispetto ai 3,6 miliardi di metri cubi d’acqua di riserve idriche, mediamente disponibili in questo periodo, oggi si può contare su poco più un miliardo e quattrocento milioni, vale a dire il 60% in meno in assenza di precipitazioni significative anche nel mese di marzo.

“Va superata definitivamente la logica dell’emergenza per mettere in campo tutte le risorse disponibili per un vero e proprio Piano idrico strategico a livello nazionale” ha affermato ANBI Lombardia.

“Va superata definitivamente la logica dell’emergenza per mettere in campo tutte le risorse disponibili per un vero e proprio Piano idrico strategico a livello nazionale” ha affermato ANBI Lombardia.

A rischio c’è l’agricoltura lombarda, prima in Italia per valore economico e che vanta, con i suoi 600.000 ettari, oltre il 23% della superfice irrigua nazionale; non solo, in gioco c’è un intero ecosistema basato sull’attenta gestione dell’acqua e sul fondamentale ruolo di ricarica della falda, sempre più sotto pressione, garantito proprio dall’irrigazione delle campagne.

I Consorzi di bonifica sono da sempre il fulcro di ogni azione concreta per la gestione dell’acqua, presidiando e governando le opere idrauliche e le decine di migliaia di chilometri di canali, che innervano la Lombardia e sono pronti a realizzare gli interventi strutturali, necessari per migliorarne l’efficienza, indispensabile per far fronte con urgenza ai cambiamenti climatici. Servono però risorse adeguate, indirizzi programmatici innovativi, semplificazione burocratica: insomma un vero e proprio piano idrico strategico nazionale, come chiede da tempo ANBI.

In questo contesto resta prioritario completare le “grandi incompiute”, dando soluzioni concrete ai temi posti da tempo, a partire dal Piano Invasi sempre più urgente. Solo mantenendo vive ed irrigate le terre sarà infatti possibile garantire la produzione di cibo, con tutti i benefici ambientali, sociali e culturali così indissolubilmente legati all’acqua.

ANBI RACCONTA: IL PARADOSSO DI CIGLIANO DOVE LA SICCITA’ COSTRINGE LA COMUNITA’ A CHIEDERE L’ELETTRIFICAZIONE DELL’ELEVATORE IDRAULICO PIU’ SOSTENIBILE AL MONDO

“Di fronte al succedersi di stagioni siccitose è necessario definire un Piano Idrico Nazionale nel rispetto delle priorità indicate dalla sempre più disattesa Legge 152: dopo quello potabile, per l’acqua viene l’uso agricolo, cioè la produzione di cibo e poi via via tutti gli altri utilizzi”: a chiederlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, intervenuto al convegno conclusivo delle celebrazioni per il Centenario della moderna Bonifica, presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, insieme al collega Gilberto Pichetto Fratin, responsabile del Dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Sottosegretario del M.A.S.A.F., Luigi D’Eramo ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli.

Cigliano è un’enclave ortofrutticola del Canavese in un’area tradizionalmente risicola; lì sorge un pianoro alto una quarantina di metri, su cui sono coltivati circa millesettecento ettari, irrigati grazie all’azione di un elevatore idraulico, operante senza ausilio di energia elettrica, ma grazie all’aiuto della fisica e dell’ingegno umano.

Era il 1876, quando don Evasio Ferraris convinse gli agricoltori del posto a riunirsi in consorzio irriguo per realizzare un impianto funzionante grazie al principio dei vasi comunicanti: dal canale d’Ivrea, che corre più alto del piano campagna, viene fatta precipitare l’acqua, che risale in una condotta parallela, dove riceve lo spunto finale per raggiungere la sommità dell’altura, grazie alla propulsione di una turbina azionata solo dalla portata del vicino canale Depretis.

Questo efficiente quanto elementare sistema idraulico rischia però oggi di essere pregiudicato dalla diminuita portata del canale adduttore, costringendo gli odierni agricoltori a chiederne l’elettrificazione, pena la crisi del sistema irriguo. Il “paradosso di Cigliano”, su cui ANBI ha voluto richiamare l’attenzione, è come la siccità stia mettendo in crisi anche un impianto ad “impatto zero”, pregiudicando la compatibilità fra sostenibilità economica ed ambientale.

“D’altronde quest’anno – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – saranno almeno ottomila gli ettari a riso non coltivati per le incertezze sulla disponibilità idrica in un Paese, però, dove annualmente circa duecentosettanta miliardi di metri cubi d’acqua terminano inutilizzati in mare. Piano Laghetti ed innovazione irrigua sono le soluzioni indicate dai Consorzi di bonifica ed irrigazione a contrasto della crisi climatica. Alla politica chiediamo determinazione per scelte non più rinviabili; per essere pronti a rispondere alle nuove sfide, ANBI ha chiesto aiuto ad esperti di 14 Università italiane ed insieme abbiamo disegnato i nuovi indirizzi della Bonifica, mettendoli a disposizione del Paese, perché, come insegna il filosofo-sociologo, Edgar Morin, ciò che non si rigenera, degenera; noi siamo ancora una volta a disposizione del Paese e pronti ad assumerci le nostre responsabilità nella sfida di futuro, costituita dalle azioni di contrasto alle conseguenze di cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e siccità”.

EMILIA ROMAGNA: CRISI IDRICA NEL PIACENTINO: INIZIATI GLI INCONTRI CON GLI AGRICOLTORI

La grave crisi idrica, che sta imperversando da mesi sul territorio piacentino, non si placa e per questo il Consorzio di bonifica Piacenza (con sede nel capoluogo) ha avviato una serie di incontri con gli agricoltori e le associazioni di categoria, partendo dai 2 distretti più in difficoltà: la bassa Val d’Arda (nominata anche Basso Piacentino o Arda Po) e la Val Tidone; a preoccupare maggiormente sono infatti i volumi della diga del Molato (Alta Val Tidone) e del fiume Po, i cui valori sono inferiori alla media storica.

Negli invasi di Alta Val Tidone (Molato) e di Vernasca (Mignano) complessivamente mancano oltre otto milioni e mezzo di metri cubi (mc) al riempimento. Il bacino del Molato sta trattenendo solo 1 milione di metri cubi (pari al 14% del volume autorizzato) a fronte di un volume medio di quasi cinque milioni e mezzo di metri cubi, presenti negli scorsi 10 dieci anni. L’invaso di Mignano ha un volume d’acqua di poco superiore ai sette milioni e mezzo di metri cubi (pari al 77,5% del volume autorizzato) contro un volume medio decennale di oltre otto milioni.

Negli invasi di Alta Val Tidone (Molato) e di Vernasca (Mignano) complessivamente mancano oltre otto milioni e mezzo di metri cubi (mc) al riempimento. Il bacino del Molato sta trattenendo solo 1 milione di metri cubi (pari al 14% del volume autorizzato) a fronte di un volume medio di quasi cinque milioni e mezzo di metri cubi, presenti negli scorsi 10 dieci anni. L’invaso di Mignano ha un volume d’acqua di poco superiore ai sette milioni e mezzo di metri cubi (pari al 77,5% del volume autorizzato) contro un volume medio decennale di oltre otto milioni.

Il fiume Po a Piacenza ha una portata inferiore al minimo mensile storico. Sotto alla media storica sono anche il fiume Trebbia ed il torrente Nure. Positivo è dunque il provvedimento della Regione Emilia Romagna, che prevede da subito l’applicazione del cosiddetto Deflusso Minimo Vitale (DMV) estivo, che consentirà di prelevare ed accumulare più acqua in caso di precipitazioni e la possibilità di riempire i canali per uso ambientale oltre i volumi concessi per uso irriguo.

È inoltre importante un equilibrio tra i canali “a cielo aperto” e quelli intubati, in modo che, nel momento in cui la riserva sia limitatissima e ci sia necessità di irrigare, vengano utilizzate le tubazioni in pressione mentre nei periodi, in cui c’è abbondanza, con l’utilizzo del reticolo “a cielo aperto”, si riesca sia a ricaricare le falde, sia a tenere vivo l’ambiente ecosistemico.

LOMBARDIA: CI SI PREPARA AD UNA STAGIONE COMPLESSA

Nel corso degli incontri con l’utenza promossi dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (con sede a Milano), tra le misure presentate per fronteggiare al meglio una possibile crisi idrica, è stata preannunciata l’istituzione di una Commissione Irrigua.

Già lo scorso anno, durante la stagione irrigua, si era avuta una larga condivisione tra consiglieri e tecnici consortili dei provvedimenti di volta in volta in esame a mitigazione degli effetti della grave siccità registratasi. Considerate le prospettive che si stanno configurando, è parso opportuno istituzionalizzare la Commissione, rendendola operativa con anticipo rispetto all’avvio della stagione.

VENETO: PNRR: IMPORTANTE INTERVENTO DI RICONVERSIONE IRRIGUA

Il Consorzio di bonifica Veronese (con sede nel capoluogo scaligero) ha presentato, con il Comune di Verona, il progetto di intubamento del canale San Giovanni e la conseguente realizzazione di un percorso ciclopedonale sul suo sedime.

L’intervento è funzionale alla conversione irrigua di oltre novecento ettari di terreno tra la frazione scaligera di Chievo ed il comune di Bussolengo; è prevista anche la creazione di un dislivello per la produzione di energia idroelettrica. Il progetto si compone sostanzialmente di 3 interventi apparentemente distinti tra loro, ma che in realtà, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal territorio e dalle infrastrutture irrigue esistenti, si integrano per dare luogo ad un modello assolutamente sostenibile di gestione della risorsa idrica.

Grazie all’irrigazione in pressione si potrà quindi contare su un risparmio del 50% nell’acqua utilizzata ed inoltre parte dell’energia necessaria al sollevamento, fino al 60%, verrà fornita dal nuovo impianto idroelettrico del Chievo, con conseguente riduzione delle spese.

L’importo complessivo dell’intervento è di € 24.300.000,00 interamente finanziati con fondi P.N.R.R. (Pano Nazionale Ripresa Resilienza).

I bandi di gara per l’affidamento dei lavori sono già stati pubblicati e la conclusione dei lavori è prevista per l’apertura della stagione irrigua 2026.

EMILIA ROMAGNA: VAL D’ENZA: VIA AL CONTRATTO DI FIUME

Gli importanti temi della gestione della risorsa idrica e della mitigazione del rischio da alluvione e della gestione attiva delle piene del torrente Enza, oltreché l’importanza di recuperare e valorizzare il paesaggio fluviale dell’intero bacino, sono tra i contenuti del Documento d’Intenti afferente al percorso d’avvio formale delle attività per la definizione del Contratto di Fiume “Valle dell’Enza”, illustrati all’interno della sede dei Servizi Regionali Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, in località Mancasale, alla presenza dei rappresentanti dei territori di Province, Comuni, Unioni dei Comuni e dei Consorzi di bonifica interessati, nel corso di un incontro organizzato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna.

Hanno aperto l’incontro la Vicepresidente, Irene Priolo e l’Assessore Agricoltura di Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi. Durante la riunione, che prosegue nel solco di quel processo teso a delineare una “governance” condivisa per il bacino del torrente Enza, si è analizzato come, ormai da qualche anno, le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla resilienza del territorio abbiano richiesto l’impegno degli attori istituzionali del bacino dell’Enza nello sviluppare approfondimenti e studi tesi a definire scenari di gestione sostenibile della risorsa idrica, così da contemperare esigenze ambientali, economiche e sociali.

Hanno aperto l’incontro la Vicepresidente, Irene Priolo e l’Assessore Agricoltura di Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi. Durante la riunione, che prosegue nel solco di quel processo teso a delineare una “governance” condivisa per il bacino del torrente Enza, si è analizzato come, ormai da qualche anno, le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla resilienza del territorio abbiano richiesto l’impegno degli attori istituzionali del bacino dell’Enza nello sviluppare approfondimenti e studi tesi a definire scenari di gestione sostenibile della risorsa idrica, così da contemperare esigenze ambientali, economiche e sociali.

In particolare, gli approfondimenti finora condotti hanno consentito di individuare strategie urgenti di adattamento ad eventi climatici estremi che, seppur necessarie, possono richiedere anche importanti e complessi interventi strutturali, tali da determinare potenziali impatti ambientali sugli ecosistemi acquatici e sui servizi ecosistemici e che, pertanto, meritano valutazioni di fattibilità tecnico-economica, basate su una approfondita e trasparente analisi costi-benefici e costi-efficacia, nel rispetto delle prescrizioni già contenute nella Direttiva Quadro Acque.

A tale riguardo, il Contratto di Fiume rappresenta la sede privilegiata per il confronto e la partecipazione attiva, a garanzia di un approccio integrato, trasparente e a scala di bacino per costruire scenari ampiamente condivisi e per supportare le conseguenti progettualità, fino alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle future opere, consolidando un patto di governance pubblico-privato, non garantito da altri strumenti e/o processi. La precondizione per entrare a fare parte dell’Assemblea del Contratto di Fiume è rappresentata dall’accettazione del percorso e delle regole comuni per arrivare alla definizione degli obbiettivi utili, che sono di importanza vitale per incrementare la capacità di adattamento dei territori della Val d’Enza.

Pertanto, è essenziale che tutti i soggetti, che parteciperanno, lo facciano con la consapevolezza di voler arrivare all’obiettivo.

TOSCANA: MISSIONE ARNO PULITO COMPIUTA

Decine di sacchi di rifiuti zeppi di plastica, ma anche cartelloni pubblicitari, tubi, biciclette rotte, metri di cavi elettrici, ferri arrugginiti, bottiglie, lattine, cassette abbandonate: rappresentano il lato brutto dell’edizione straordinaria di “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente Arezzo per liberare il fiume Arno dai rifiuti insieme a Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede nel capoluogo aretino), Pescatori Casentinesi e tante altre associazioni del territorio, con il supporto dei Comuni di Castel San Niccolò, Poppi ,Pratovecchio Stia e la preziosa collaborazione di Sei Toscana; il lato bello dell’eco-giornata invece è stato che decine di persone di ogni età si sono armati di guanti e sacchi neri per restituire decoro ai 4 chilometri di asta fluviale, invasa da quintali di plastica.

Decine di sacchi di rifiuti zeppi di plastica, ma anche cartelloni pubblicitari, tubi, biciclette rotte, metri di cavi elettrici, ferri arrugginiti, bottiglie, lattine, cassette abbandonate: rappresentano il lato brutto dell’edizione straordinaria di “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente Arezzo per liberare il fiume Arno dai rifiuti insieme a Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede nel capoluogo aretino), Pescatori Casentinesi e tante altre associazioni del territorio, con il supporto dei Comuni di Castel San Niccolò, Poppi ,Pratovecchio Stia e la preziosa collaborazione di Sei Toscana; il lato bello dell’eco-giornata invece è stato che decine di persone di ogni età si sono armati di guanti e sacchi neri per restituire decoro ai 4 chilometri di asta fluviale, invasa da quintali di plastica.

Purtroppo, però molti rifiuti si sono depositati sotto il livello dell’acqua e saranno visibili solo a Luglio, quando la portata si ridurrà.

L’iniziativa era inserita nella cornice del Contratto di Fiume Casentino H2O; la “mission” dell’ente consortile non è eliminare i rifiuti dai corsi d’acqua, ma è stato ritenuto doveroso promuovere un’iniziativa collettiva anche per promuovere comportamenti corretti con i corsi d’acqua.

PARTE DALL’EMILIA ROMAGNA UN PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DELLE ACQUE E DEI SUOI IMPIANTI

“La questione idrica ed il suo rapporto con i cambiamenti climatici, è anche figlia della mancanza di cultura dell’acqua. La conseguenza è che oltre tre milioni di italiani sono potenzialmente a rischio di vedere asciutti i rubinetti domestici. Le autobotti in numerose località montane sono un segnale d’allarme, che deve sollecitare la politica a rendere operative scelte ormai ineludibili, utilizzando anche ogni opportunità di finanziamento per interventi da avviare con urgenza, auspicando più veloci iter burocratici”: a ribadirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, presentando l’apertura straordinaria degli impianti liberty di Saiarino ad Argenta, nel ferrarese e Bagnetto, a Castello d'Argile in provincia di Bologna, in occasione delle Giornate FAI di Primavera.

“I Consorzi di bonifica ed irrigazione – ha proseguito il Presidente ANBI - sono quotidianamente impegnati a valorizzare il ruolo delle risorse idriche per le comunità evidenziando, da tempo, l’ormai primaria necessità di innovativi interventi per dotare il Paese di infrastrutture, capaci di rendere i territori più resilienti ai cambiamenti climatici. Ora, però, abbiamo voluto aggiungere un tema complementare, ma fondamentale, sottolineando la rilevanza della nostra storia, in occasione delle Giornate di Primavera FAI 2023, così come facciamo, da oltre venti anni, a Maggio con la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione.”

“I Consorzi di bonifica ed irrigazione – ha proseguito il Presidente ANBI - sono quotidianamente impegnati a valorizzare il ruolo delle risorse idriche per le comunità evidenziando, da tempo, l’ormai primaria necessità di innovativi interventi per dotare il Paese di infrastrutture, capaci di rendere i territori più resilienti ai cambiamenti climatici. Ora, però, abbiamo voluto aggiungere un tema complementare, ma fondamentale, sottolineando la rilevanza della nostra storia, in occasione delle Giornate di Primavera FAI 2023, così come facciamo, da oltre venti anni, a Maggio con la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione.”

Nel Luglio 2022, primi in Italia, FAI ed ANBI Emilia Romagna siglarono un accordo di “valorizzazione delle cattedrali dell'acqua”, che regolano le acque di superficie, conservando un paesaggio unico di canali, manufatti idraulici ed aree grande valore ambientale.

Ora, a pochi mesi di distanza, 2 impianti gestiti dal Consorzio di bonifica Renana sono rientratri tra le meraviglie aperte al pubblico. Si tratta di una delle prime puntate di un percorso divulgativo di valorizzazione della storia delle acque emiliano-romagnole, in collaborazione con le delegazioni FAI locali.

“L’accordo con il FAI alla scoperta delle bellezze dell’ambiente, in cui viviamo – ha concluso Valentina Borghi, Presidente Consorzio di bonifica Renana e Vicepresidente ANBI Emilia Romagna - ha prodotto questo primo, sorprendente tour ed apre la strada alla mappatura di un patrimonio architettonico, disponibile ad essere conosciuto da chi è curioso di scoprire chi siamo, cosa facciamo oggi e da dove veniamo. Quella tra il Fondo per l’Ambiente Italiano ed i Consorzi di bonifica è una relazione naturale, fondata sulla valorizzazione di paesaggi creati dal rapporto secolare tra uomo ed acqua. È un'occasione unica per far conoscere come è nato e si è sviluppato il sapere idraulico e tecnico, che ha permesso la vivibilità e l'evoluzione sociale di gran parte dei territori della nostra pianura.”

ANBI LANCIA BERGAMO E BRESCIA SOTTERRANEE

IL PROGETTO DEI CONSORZI DI BONIFICA PER LA CAPITALE DELLA CULTURA 2023

“Le scelte operate dalla Cabina di Regia sulla Siccità vanno nella direzione giusta e da noi condivisa. Ora aspettiamo, però, la loro operatività per gestire nell’immediato l’annunciata crisi idrica estiva ed iniziare a porre le basi per aumentare la resilienza dei territori di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici”: a dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, che ha proseguito: “Alla Giornata Mondiale dell’Acqua vogliamo, però, partecipare, portando un contributo diverso dall’emergenza, con cui da mesi ci stiamo quotidianamente confrontando. Bergamo e Brescia, infatti, sono legate anche dall’acqua, che scorre sotto le due città nominate Capitale della Cultura 2023: i Consorzi di bonifica Oglio Mella e Media Pianura Bergamasca hanno così pensato ad un progetto, che lanciamo oggi e che permetterà a visitatori e turisti di conoscere luoghi inaccessibili, ricchi di fascino e di storia, ma dove solamente gli addetti ai lavori possono entrare. Tale iniziativa – ha proseguito il Presidente ANBI – non solo conferma la volontà dei Consorzi di bonifica di essere parte attiva delle comunità locali, ma fa parte dell’ambizioso, quanto indispensabile obbiettivo di aumentare la cultura e la consapevolezza idrica nella società. Questo vuole essere il nostro contributo a Bergamo – Brescia, Capitale della Cultura 2023.”

Grazie ad attente ricerche, il gruppo speleologico Brescia Underground ha evidenziato come, oltre ai percorsi sotterrai già attualmente praticabili (ad esempio: la Fontana del Lantro o la Cannoniera di San Michele per Bergamo e Il Largo dei Custodi sotto l’abside della chiesa di Sant’Agata per Brescia), tanti siano i siti ancora nascosti, che portano tracce di storia passata.

Grazie ad attente ricerche, il gruppo speleologico Brescia Underground ha evidenziato come, oltre ai percorsi sotterrai già attualmente praticabili (ad esempio: la Fontana del Lantro o la Cannoniera di San Michele per Bergamo e Il Largo dei Custodi sotto l’abside della chiesa di Sant’Agata per Brescia), tanti siano i siti ancora nascosti, che portano tracce di storia passata.

Per consentire a tutti di ammirare tali bellezze, ricostruendo esattamente il loro aspetto originario, è stata creata un’esperienza virtuale speciale: sono stati realizzati alcuni video in alta risoluzione, nei quali è stato ripercorso ogni sito storico, così da consentire agli utenti, tramite l’utilizzo di visori, un’esperienza extra temporale unica. L’integrazione di un’audioguida permette di ascoltare anche la storia narrante del luogo attrattivo.

In particolare, sono stati scelti 4 luoghi a Bergamo (Morla, roggia Curna, roggia Serio, roggia Morlana) ed altrettanti a Brescia (fiume Dragone, roggia Canevrella, fiume Celato, fiume Molin del Brolo). Il progetto “Bergamo e Brescia sotterranee” si inserisce nel contesto della ricca e articolata attività di ANBI Lombardia, dedicata alla valorizzazione culturale del paesaggio irriguo regionale e della sua architettura idraulica. ANBI è anche l’anima del progetto per inserire le maggiori e più significative opere idrauliche ed irrigue lombarde nel Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’Umanità, voluto dall’UNESCO.

Ha detto Laura Castelletti, Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Brescia: “Dal dialogo tra le realtà bresciana e bergamasca, i Consorzi di bonifica hanno trovato stimolo e ragioni per legare le due città attraverso l’acqua, in un’ottica di contaminazione, mutuando i migliori progetti.”

“Questa esperienza unisce due città che hanno realtà identiche a livello di rogge oggi interrate, che non vediamo, ma che per secoli avevano solcato il tessuto urbano – hanno concluso Renato Facchetti, Presidente Consorzio di bonifica Oglio Mella e Franco Gatti, Presidente Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca - A partire dagli anni ’50-’60, per esigenze di espansione urbanistica, sono state coperte per creare strade, marciapiedi, piazze, abitazioni; ma questi corsi d’acqua ci sono ancora, hanno creato sviluppo economico ed ora li vogliamo riscoprire. Facendolo, ritroviamo ambienti medievali, veri capolavori architettonici e idraulici, che vale la pena far conoscere perchè fanno parte della nostra cultura.”

A partire dal 23 Aprile p.v. sarà possibile effettuare la propria visita virtuale: la terza domenica del mese per chi sceglie Brescia, la quarta per chi sceglie Bergamo. Basta prenotare il proprio tour, completamente gratuito, attraverso il portale di “Bergamo e Brescia Sotterranee” (www.bergamobresciasotteranee.it) e farsi trovare nel punto stabilito all’ora indicata. Qui i visitatori, per un massimo di 10 persone, troveranno un apposito totem, riceveranno il proprio visore e potranno vedere il video del luogo sotterraneo e ascoltare il racconto della sua storia. Terminata la visione, il gruppo di visitatori si sposterà a piedi nella seconda postazione, dove ripeterà l’esperienza, scoprendo così un altro sito storico sotterraneo della città. Il tour durerà circa un’ora.

VENETO: CONCLUSO PROGETTO “IL MIO AMICO CANALE”

Far conoscere agli alunni delle scuole primarie del Veneto il mondo della Bonifica, a partire dal canale vicino a casa: è questo l’obiettivo principale del progetto didattico “Il mio amico canale”, che ha coinvolto anche la classe quarta della scuola “Armando Diaz” di Borghetto, in comune di San Martino di Lupari.

Il progetto, promosso da ANBI Veneto, è sostenuto da Regione Veneto e USR per il Veneto: 22 le classi di scuole primarie coinvolte.

Gli scolari hanno dapprima conosciuto il loro territorio attraverso lo studio della gestione dell'acqua, svolta dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (con sede a Venezia Mestre). In particolare, hanno preso in esame il rio Borghetto, canale irriguo e di bonifica, limitrofo alla scuola; hanno poi progettato alcuni cartelloni completi di disegni, foto e slogan, che descrivono le attività, che si possono fare nelle aree vicino ai corsi d’acqua.

Nell’ultima tappa (un’uscita didattica) hanno assistito al sollevamento di una paratoia ed al taglio della vegetazione sull’argine.

TOSCANA: NUOVI ALBERI IN PIU’

In una splendida giornata di sole è partito a Tresana il progetto di forestazione urbana, che va ad arricchire il patrimonio naturale del Comune con una cinquantina di nuovi alberi e arbusti.

Il progetto, promosso dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca), prevede la creazione di un grande bosco diffuso sui territori in cui opera l’ente consortile, da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni Locali, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ed arricchire la biodiversità. Piantare alberi è anche una delle azioni che l’ente consorziale sta conducendo per agire in maniera preventiva contro gli effetti dei cambiamenti climatici, che costituiscono una minaccia per la sicurezza idrogeologica dei territori.

Le specie arboree scelte si integrano perfettamente nel paesaggio cittadino, perché si tratta di alberi e arbusti tipici della flora italiana e come tali capaci di contribuire a tutelare la biodiversità locale. I cantieri interessano la piazza del comune, dove sorgerà un bel filare di una ventina di aceri campestri, che doneranno fresco in estate e un tocco di colore in autunno, quando si tingeranno di giallo e di rosso. La piazza accoglie, oltre agli aceri, anche il sambuco comune, importantissimo per l’ecosistema: la fioritura color bianco panna è molto gradita agli insetti impollinatori durante la primavera, mentre in estate le cince, i tordi, le capinere e gli usignoli godranno delle profumate bacche.

Graziosi cespugli di salice nano sono altresì destinati ad altri luoghi urbani; infine, al giardino della scuola comunale è stato destinato un bellissimo acero, che accompagnerà la crescita dei bambini, simboleggiando un dono per le nuove generazioni.

Il comune di Tresana, entrato nel programma MAB dell’Unesco, persegue con piacere scelte che, come questa, consentono di migliorare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente e ad arricchire la biodiversità.

LAZIO: PREMIO “ROMAROSE”

In occasione della recente Festa delle Donne, nell’ambito della seconda edizione del Premio RomaRose in Campidoglio a Roma, è stata premiata Patrizia Rosaria La Rosa, Presidente del Comitato Donne ANBI Lazio.

Il riconoscimento è stato tra l’altro motivato dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, con il fatto che il Comitato Pari Opportunità ANBI Lazio è stato il primo di questo tipo ad essere costituito nel Paese, rimarcando anche l’impegno dell’avv. La Rosa per attività simili in altri contesti, quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Velletri.

PUGLIA: PROFICUO CONFRONTO INTERCONSORZIALE

I vertici del Consorzio di bonifica della Capitanata hanno accolto, nella sede di Foggia, una delegazione di tecnici e funzionari del Consorzio di bonifica Bacino Inferiore Volturno (con sede a Caserta). Le dirigenze dei 2 enti consortili hanno così avuto l'occasione di confrontarsi sulle reciproche attività sia tecniche che amministrative.

La delegazione campana ha anche visitato gli impianti consortili Diga Capaccio, la torre piezometrica P3 e gli uffici irrigui del Distretto 12 Fortore, nonché le relative apparecchiature di controllo.

Soddisfazione è stata espressa congiuntamente dal Presidente pugliese, Giuseppe De Filippo e dal Commissario campano, Francesco Todisco, per una giornata di conoscenza e confronto fra 2 realtà consorziali, che continueranno a collaborare.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it