OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

NASCE L’EUROPA DELLA SETEMENTRE COMINCIANO AD EMERGERE NUOVI PROBLEMI AMBIENTALI. SEMPRE PIU’ GRAVE LA SITUAZIONE NEL LAZIO

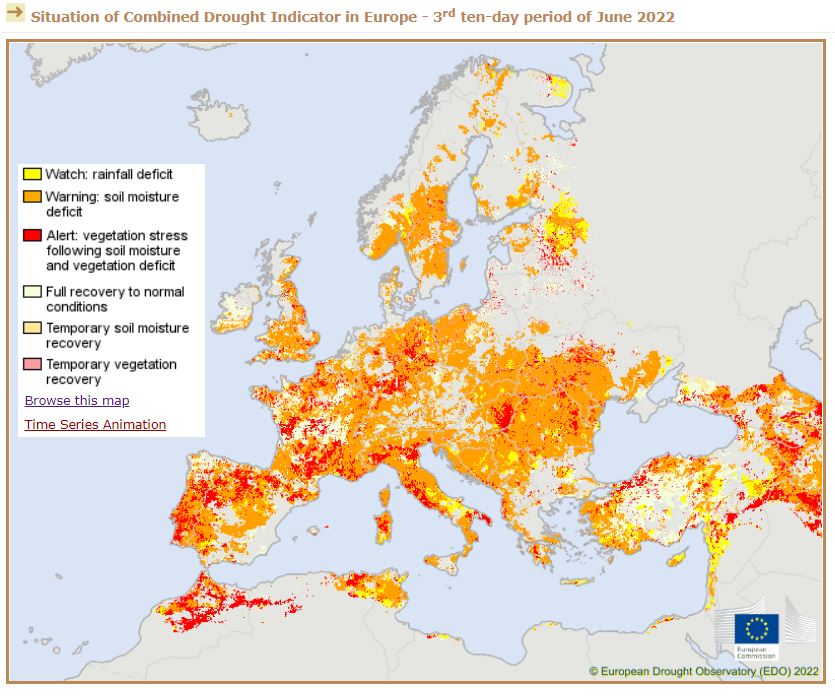

C’è un elemento nuovo, che unisce l’Europa continentale e mediterranea: la siccità che, oltre all’Italia, sta colpendo pesantemente Spagna, Francia ed ora anche la Germania: è quanto emerge dai dati dell’European Drought Observatory (EDO), che confermano anche la situazione di grave emergenza, che sta calando sul Lazio. A segnalarlo è l’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, che evidenzia come, in assenza di precipitazioni, sia ora la crescente sofferenza dei laghi a ben rappresentare la condizione di territori ormai vicini al collasso idrico; l’evoluzione più evidente si registra nell’hinterland di Roma, dove già da una settimana sono bloccati i prelievi dal lago di Bracciano, evocando la grave crisi del 2017.

“Quanto sta accadendo nel bacino della diga sull’Elvella è l’esempio di un’ulteriore, preoccupante conseguenza di carattere ambientale, legata alla scarsità d’acqua nei corpi idrici: la ridotta diluizione di sostanze inquinanti che, oltre ad imporre divieti di balneazione, può portare alla sospensione delle già ridotte attività irrigue oltre che, nei casi estremi, comportare problemi di igiene pubblica” ha segnalato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Senza riserve di neve in montagna ed in assenza di significative piogge, come è probabile nei mesi estivi, c’è da attendersi solo un costante aggravarsi della situazione idrica del Paese – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - E’ evidente che ad una situazione d’emergenza si risponde con provvedimenti straordinari, ma ciò non incide sugli interventi necessari a far sì che gli eventi non si ripetano. Persiste invece un ingiustificato scollamento tra affermazioni di principio e scelte politiche conseguenti. Ogni giorno che passa non solo aumenta l’esposizione del Paese alle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma riduce le possibilità di utilizzare compiutamente le risorse del Next Generation EU, che prevede la realizzazione e rendicontazione delle opere entro il 2026 con una determinante verifica sugli iter procedurali a fine 2023.”

“E’ necessario – ha ribadito Vincenzi - che si dia il via subito alla fase operativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per evitare di perdere un’occasione irripetibile per dare risposte alle esigenze del territorio.”

Nel Centro Italia, la cui situazione di siccità estrema è ora acclarata anche dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), è preoccupante la situazione dell’Umbria, dove alle scarse piogge di Giugno si aggiungono alte temperature, di cui sono conseguenza i livelli minimi delle acque trattenute nell’invaso di Maroggia. Non va meglio nella confinante Toscana dove sono stati sospesi i prelievi dal Lago di Chiusi; la portata del fiume Arno registra, ad Empoli, solo 7,30 metri cubi al secondo (mc/s) e quella del Serchio è addirittura di circa il 75% inferiore alla media e di quasi mc/s 4 sotto la portata di Deflusso Minimo Vitale (DMV), dove permane anche l’Ombrone, nonostante una lievissima ripresa di portata, ancora lontana però dalla soglia minima, indicata in mc/s 2.

Nelle Marche calano ancora i fiumi Potenza ed Esino in un quadro complessivo di valori di portata minimi. Le dighe, pur trattenendo volumi maggiori rispetto all’anno scorso, contengono minore risorsa rispetto all’ “horribilis” 2017 (oggi 43,64 milioni di metri cubi contro i Mmc. 44,53 di allora). In questo scenario siccitoso, l’Abruzzo si conferma un’ oasi, nonostante i deficit pluviometrici registrati principalmente nella Marsica, nel Chietino ed in provincia di Pescara; lo dimostrano anche i volumi idrici trattenuti dalla diga di Penne, largamente superiori a quelli registrati nel 2021 assai siccitoso per la regione.

In Campania, resta una condizione di siccità consolidata nel bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno, nonostante i livelli idrometrici dei corsi d’acqua dell’area appaiano in lieve ripresa, così come quelli di Sarno e Sele, pur rimanendo ai minimi del quinquennio, mentre si segnalano in deciso calo i volumi idrici, presenti nei bacini del Cilento.

In Campania, resta una condizione di siccità consolidata nel bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno, nonostante i livelli idrometrici dei corsi d’acqua dell’area appaiano in lieve ripresa, così come quelli di Sarno e Sele, pur rimanendo ai minimi del quinquennio, mentre si segnalano in deciso calo i volumi idrici, presenti nei bacini del Cilento.

In Basilicata la risorsa trattenuta negli invasi è diminuita di 15 milioni di metri cubi in una settimana, segnando un deficit di Mmc. 38,79 rispetto al 2021. Alcuni recenti nubifragi (91 millimetri di pioggia in poche ora a Ceglie Messapica, mm. 87 a Foggia) hanno completamente rovesciato la situazione idrica in Puglia, dove l’acqua stoccata dalle dighe supera di 11 milioni di metri cubi, quella trattenuta nel 2021. Annata idricamente positiva anche in Sicilia, i cui invasi trattengono quantitativi d’acqua nettamente superiori a quanto registrato dal 2015, mentre in Calabria continua la crisi del bacino Sant’Anna, deficitario per il 66% rispetto alla media degli anni scorsi.

Al Nord, in una condizione di marcato calo dei livelli nei grandi laghi, è drammatica la condizione del lago di Como che, registrato il record storico negativo (-cm. 39,5 sullo zero idrometrico), sarà ora regolato in equilibrio tra afflussi e deflussi per garantire le condizioni minime di vivibilità ecosistemica; a soffrirne è inevitabilmente l’emissario Adda, da 7 mesi ai livelli più bassi dal 2012.

In Lombardia, le riserve idriche sono al 40% della media storica. Resta epocale la magra del fiume Po, le cui portate, nel Delta, sono fino al 60% inferiori a quelle di allarme per il cuneo salino, che ormai ha raggiunto i 30 chilometri dalla foce, pregiudicando gli utilizzi idrici in tutta l’area. Continuano a calare le portate dei corsi d’acqua piemontesi con l’Orco che, nel Canavese, è quasi asciutto e la Stura di Lanzo, che dimezza in una settimana; bruschi cali anche per Sesia e Tanaro. In Valle d’Aosta, la portata della Dora Baltea è dimezzata rispetto allo scorso anno (mc/s 83,2 contro mc/s 168,7) ed è in calo anche il torrente Lys. In Veneto, ulteriori record negativi per i fiumi Adige e Livenza, rispettivamente a quasi m. 1,80 e ad oltre 2 metri dai livelli del 2021. Il livello di falda registrato nell’alta pianura vicentina e padovana è inferiore al minimo registrato a Giugno negli scorsi 20 anni, arrivando a toccare -153% sulla media da inizio d’anno.

A Castelfranco Veneto, nell’alta pianura trevigiana, la falda è 24 centimetri più bassa rispetto al precedente minimo assoluto (Aprile 2017), segnando -126%; è critica anche la situazione registrata nelle altre stazioni del settore orientale con un record negativo di -160% rilevato a Mareno di Piave (fonte: Arpa Veneto). In Emilia Romagna, infine, la portata del fiume Secchia è praticamente azzerata, così come quella di altri fiumi minori; gli invasi piacentini hanno livelli superiori solo al siccitosissimo 2017 ed è rosso il bilancio idro-climatico e pluviometrico in tutta la fascia settentrionale ed occidentale della regione.

LOMBARDIA: INDISPENSABILE L’ACQUA DAI BACINI MONTANI

“Con riserve idriche, che continuano a restare al di sotto del 60% rispetto alla media in anni recenti e senza precipitazioni significative, l’agricoltura lombarda può contare attualmente solo sull’acqua presente nei bacini idroelettrici montani. I 390 milioni di metri cubi di riserva idrica, accumulata negli invasi alpini, rappresentano, infatti, l’unica possibilità concreta per salvare almeno il primo raccolto delle campagne lombarde, priorità inderogabile nella regione italiana, leader per valore economico del settore; è quindi necessario proseguire con un’adeguata programmazione dei rilasci dagli invasi montani”: questo è quanto  ANBI Lombardia è tornata a chiedere al Tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica convocato da Regione Lombardia, ribadendolo anche in audizione davanti alla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

ANBI Lombardia è tornata a chiedere al Tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica convocato da Regione Lombardia, ribadendolo anche in audizione davanti alla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Con larghissimo anticipo rispetto alle condizioni ideali di maturazione, in molte aree delle campagne lombarde sono iniziate le operazioni di raccolta del mais da insilato per salvare, per quanto possibile, la produzione; servono però almeno altri 10 giorni per completare l’irrigazione e consentire di raggiungere l’obbiettivo prioritario. L’accordo tra Regione Lombardia e gestori dei bacini idroelettrici è stato determinante in queste settimane per consentire l’irrigazione, ma ora il timore è che una riduzione negli apporti, con i laghi ormai giunti ai livelli minimi di regolazione, possa seriamente compromettere lo sforzo eccezionale, sin qui messo in campo dai Consorzi di bonifica ed irrigazione per sfruttare al meglio l’acqua disponibile.

La richiesta di ANBI Lombardia è quindi di proseguire nei rilasci anche sabato e domenica prossimi, evitando la sospensione delle attività di produzione idroelettrica come accade nei fine settimana.

La sola produzione di base dell’agricoltura lombarda vale 10 miliardi di euro, cui va aggiunto il valore della trasformazione e dell’indotto. Un crollo nei raccolti avrebbe conseguenze inimmaginabili soprattutto sulla zootecnica regionale: basti pensare che oltre il 50% del latte italiano arriva dalle stalle lombarde.

L’attività dei Consorzi di bonifica non si ferma però all’emergenza, impegnati a mettere in cantiere progetti come il recupero delle cave per la creazione di bacini di accumulo e laminazione, l’efficientamento consortile dei metodi irrigui, l’utilizzo delle acque depurate in piena sicurezza, lo sviluppo della tecnologia; questa capacità progettuale non può però essere frenata da lungaggini burocratiche e da una normativa ancora troppo farraginosa.

VENETO: CRISI IDRICA: NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE

A Conche di Codevigo si è tenuto un incontro pubblico tra le associazioni agricole e Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) per fare il punto sulla crisi idrica ed illustrare l’ordinanza regionale, che dispone la riduzione dei prelievi d’acqua dal canale Novissimo.

A Conche di Codevigo si è tenuto un incontro pubblico tra le associazioni agricole e Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova) per fare il punto sulla crisi idrica ed illustrare l’ordinanza regionale, che dispone la riduzione dei prelievi d’acqua dal canale Novissimo.

Durante la riunione sono stati ribaditi i provvedimenti messi in campo dall’ente consortile per un maggiore risparmio ed una migliore distribuzione dell’acqua nel comprensorio: prevedono la disposizione di linee guida per il servizio idrico e l’adozione della turnazione irrigua d’emergenza.

Inoltre, anche la Regione Veneto ha emesso un’ordinanza per migliorare l’approvvigionamento irriguo nella zona di Codevigo e Campagna Lupia: dispone il dimezzamento dei prelievi d’acqua dal canale Novissimo, destinati a rimpinguare le valli da pesca.

L’ente consorziale intende attuare nel bacino Delta Brenta anche 2 nuove misure per limitare i consumi d’acqua: l’aumento del personale destinato al controllo delle opere irrigue per intervenire con tempestività nella gestione del territorio ed una maggiore sorveglianza sull’utilizzo dell’acqua irrigua.

TOSCANA: LAGO MASSACIUCCOLI: PRONTI ALL’EMERGENZA IDRICA

Il lago di Massaciuccoli ha superato la soglia di attenzione dei -30 centimetri sotto il livello del mare: a tale quota scatta la misura di salvaguardia prevista dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Per far fronte alla situazione e mitigare la forte riduzione dei prelievi destinati all'irrigazione, il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca) aveva proposto, d'accordo con il Comune di Vecchiano, la riattivazione del sistema di pompaggio di Pontasserchio, in grado di immettere fino a centosettanta litri d'acqua al secondo dal fiume Serchio nel lago di Massaciuccoli, attraverso il canale Barra.

Per far fronte alla situazione e mitigare la forte riduzione dei prelievi destinati all'irrigazione, il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in provincia di Lucca) aveva proposto, d'accordo con il Comune di Vecchiano, la riattivazione del sistema di pompaggio di Pontasserchio, in grado di immettere fino a centosettanta litri d'acqua al secondo dal fiume Serchio nel lago di Massaciuccoli, attraverso il canale Barra.

Tecnici ed operai dell'ente di bonifica hanno terminato le operazioni di installazione e collaudo del sistema di pompaggio, che si trova in destra idraulica del Serchio. L'impianto, una volta ricevuto l'ok da parte di Regione Toscana, potrà essere attivato in qualsiasi momento. L’ente consortile, inoltre, si è già detto disponibile a tenere costantemente monitorata la salinità delle acque, prelevate dal Serchio, con 3 rilevamenti settimanali, così da avere sempre sotto controllo l'eventuale cuneo salino.

Al momento, il servizio irriguo nel bacino di Massaciuccoli prosegue regolarmente; eventuali limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica potranno essere introdotte nei prossimi giorni, in base alle decisioni, che saranno prese dall'Autorità competente.

FRIULI VENEZIA GIULIA: SICCITA’ E SERVIZIO IRRIGUO AGGIORNAMENTI

Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana (con sede ad Udine) ha informato che per la zona del Medio Friuli - Mortegliano e limitrofi, oltre alle difficoltà note, si aggiunge anche l’allarme falda per la stazione di pompaggio nel comprensorio di Bicinicco; al momento, tuttavia, si riesce a garantire il funzionamento con l’apporto della roggia di Palma.

È stato intanto sistemato e rimesso in funzione il pozzo 29, in comune di Lestizza, rimasto danneggiato dall’ultimo temporale. Se continuasse l’attuale situazione meteorologica e si aggravasse la carenza idrica, l’ente consortile potrebbe trovarsi costretto a chiudere ulteriori tratti della Roggia Cividina. Per la zona di Sedegliano e comuni limitrofi, si procede garantendo la turnazione.

È stato intanto sistemato e rimesso in funzione il pozzo 29, in comune di Lestizza, rimasto danneggiato dall’ultimo temporale. Se continuasse l’attuale situazione meteorologica e si aggravasse la carenza idrica, l’ente consortile potrebbe trovarsi costretto a chiudere ulteriori tratti della Roggia Cividina. Per la zona di Sedegliano e comuni limitrofi, si procede garantendo la turnazione.

Nella zona della Bassa occidentale, da Carlino fino a Latisana – Lignano, la situazione resta invariata. In mancanza di pioggia peggiorerà, purtroppo, la situazione già critica degli impianti irrigui di Muzzana Pocenia e Rivignano Teor. Nella zona Bassa orientale, da San Giorgio di Nogaro a Grado, non si segnalano significative differenze rispetto alle settimane passate: gli impianti pluvirrigui ed a scorrimento sono tutti in funzione ed ogni richiesta irrigua viene soddisfatta.

L’irrigazione di soccorso si divide invece in 2 parti: quella dei bacini afferenti alle idrovore procede senza criticità; nella restante, l’irrigazione avviene con maggiore difficoltà rispetto agli anni scorsi e non viene garantita a tutti.

Tutti, invece, sono consapevoli della situazione complessa dal punto di vista idrico e dell’impegno dell’ente consortile, che sta facendo il possibile per garantire l’acqua e cercare di salvare i raccolti.

PUGLIA: CRISI IDRICA: CONSORZIO DI BONIFICA IN PRIMA LINEA

Le ondate di calore, che stanno interessando anche la Puglia, hanno fatto scattare l'allarme nel settore agricolo-zootecnico per le produzioni e nel settore forestale per il pericolo di incendi.

Il Consorzio di bonifica montana Gargano (con sede a Foggia) è costantemente impegnato per gestire al meglio i turni irrigui; non solo: nel prossimo futuro si attiverà, in stretta collaborazione con i Comuni, per il recupero delle acque reflue, la costruzione di nuovi piccoli laghetti di accumulo delle acque piovane, il restauro delle cisterne tradizionali (piscine) sparse su tutto il territorio garganico, l’attrezzamento dei pozzi esistenti ed il restauro con contestuale valorizzazione delle sorgenti.

LIGURIA: PER ORA NESSUN CALO DELLA RISORSA IDRICA

.jpg) I volumi di acqua presenti a Stadano (Aulla) nel tratto di presa sul fiume Magra non registrano cali nell’ultimo mese e questo consente di guardare con ottimismo all’irrigazione nei prossimi giorni estivi, mantenendo però alta l’attenzione, visto che i livelli attuali sono come quelli rilevati nei periodi più caldi di fine Luglio ed Agosto: il dato è emerso dalle ultime misurazioni effettuate dal Consorzio di bonifica Canale Lunense (con sede a Sarzana, in provincia della Spezia) e concomitanti con il sopralluogo di Lorenzo Viviani, componente Commissione Agricoltura Camera.

I volumi di acqua presenti a Stadano (Aulla) nel tratto di presa sul fiume Magra non registrano cali nell’ultimo mese e questo consente di guardare con ottimismo all’irrigazione nei prossimi giorni estivi, mantenendo però alta l’attenzione, visto che i livelli attuali sono come quelli rilevati nei periodi più caldi di fine Luglio ed Agosto: il dato è emerso dalle ultime misurazioni effettuate dal Consorzio di bonifica Canale Lunense (con sede a Sarzana, in provincia della Spezia) e concomitanti con il sopralluogo di Lorenzo Viviani, componente Commissione Agricoltura Camera.

L’ente consortile ha avviato progetti per l’ammodernamento delle linee irrigue e la realizzazione di laghetti per sopperire alla carenza d’acqua nei periodi di siccità; in questo contesto sono state avviate sinergie con le associazioni di categoria per focalizzare gli interventi sulle parti di territorio maggiormente vocate all’agricoltura. In questo momento, la risorsa per continuare l’irrigazione nella Val di Magra non manca.

Il livello di monitoraggio sul fiume è continuo ed è stata comunque già messa a punto la strategia per contrastare un eventuale periodo di siccità come avvenne nel 2017.

ANBI: I SINDACI MONTANI HANNO RAGIONE TROPPE RESPONSABILITA’ DI FRONTE ALL’IMPREVEDIBILITA’ DELLE SCELTE INDIVIDUALI

“Hanno ragione i Sindaci dei Comuni montani, allertati dalla tragedia della Marmolada e preoccupati dalle possibili responsabilità loro attribuite di fronte ad eventi imprevedibili: il loro timore è lo stesso nostro, rispetto alla gestione degli argini dei canali di bonifica e di cui da mesi chiediamo una revisione della normativa ai fini della fruizione pubblica, particolarmente richiesta durante la bella stagione.”

A dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, che ha proseguito: “E’ tempo che, pur nel dovere di attuare tutte le precauzioni possibili, sia adottato anche in Italia, come già in Austria e Svizzera, il principio dell’autoresponsabilità, cioè il limite oltre il quale l’individuo è colpevole di mettersi in una situazione di pericolo.”

A dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, che ha proseguito: “E’ tempo che, pur nel dovere di attuare tutte le precauzioni possibili, sia adottato anche in Italia, come già in Austria e Svizzera, il principio dell’autoresponsabilità, cioè il limite oltre il quale l’individuo è colpevole di mettersi in una situazione di pericolo.”

In Italia, infatti, una legge del 2018 ("Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica") prevede il recupero, a fini ciclabili e pubblici, delle strade arginali di fiumi, torrenti, laghi , canali (comprese le opere di bonifica, gli acquedotti, le reti energetiche, ecc.); nella pratica, però, difformità normative ne rendono difficoltoso l'utilizzo.

A partire da questo scenario è stato redatto e presentato ufficialmente il documento “Indirizzi per una legge nazionale sul recupero a fini ciclabili delle vie d'acqua”, realizzato da ANBI, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell'Università di Cagliari) e Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design); propone alcune linee di indirizzo, utili a definire i presupposti per un quadro normativo nazionale che, superando le attuali difficoltà, faciliti lo sviluppo di una rete ciclabile nazionale e del turismo sostenibile ad essa legato, in armonia con chi già ora opera lungo la rete dei nostri corsi d'acqua.

“Le opportunità di fruibilità sociale della rete dei canali di bonifica ed irrigazione, che con circa duecentotrentunmila chilometri è lunga oltre cinque volte la circonferenza della Terra – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – sono solo un esempio degli straordinari asset di promozione del territorio, di cui gode il nostro Paese. Difformità delle norme, nonché esigenze e sensibilità diverse, rendono però difficoltoso l'utilizzo di queste risorse. Servono interventi legislativi, ma anche una nuova coscienza sociale, che privilegi l’interesse collettivo rispetto agli egoismi individuali e di parte.”

VENETO: L’OASI PIACE AL FIUME UN PROGETTO DI CITIZEN SCIENCE

Un’ulteriore conferma dell’efficacia delle oasi nel miglioramento delle acque dei fiumi arriva dalla provincia di Venezia dove, nell’ambito del progetto MICS (Measuring impact of citizen science), è emersa l’efficacia dell’oasi di Noale e dell’oasi Lycaena di Salzano nel migliorare le acque del fiume di risorgiva, Marzenego.

I risultati sono stati presentati dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (con sede a Venezia Mestre), che gestisce le due oasi e che ha individuato proprio nel Marzenego, uno dei principali corsi d’acqua del comprensorio, il caso studio per il progetto, che ha visto capofila, l’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali e che ha coinvolto, tra il 2020 e il 2022, diversi gruppi di volontari e centinaia di studenti tra i 9 e 18 anni, impegnati ad effettuare analisi dell’acque del fiume: un bell’esempio di “citizen science”.

I risultati sono stati presentati dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (con sede a Venezia Mestre), che gestisce le due oasi e che ha individuato proprio nel Marzenego, uno dei principali corsi d’acqua del comprensorio, il caso studio per il progetto, che ha visto capofila, l’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali e che ha coinvolto, tra il 2020 e il 2022, diversi gruppi di volontari e centinaia di studenti tra i 9 e 18 anni, impegnati ad effettuare analisi dell’acque del fiume: un bell’esempio di “citizen science”.

I dati sono inequivocabili ed evidenziano come lo stato del Marzenego sia peggiore a monte e migliori nel suo scorrere a valle, se si considerano i parametri dell’azoto nitrico e del fosfato. La qualità dell’acqua, che transita all’interno delle oasi, passa da sufficiente a buona per quanto riguarda l’azoto nitrico, mentre per il fosfato si registra un ulteriore miglioramento rispetto ad una qualità comunque già elevata. Anche l’abbattimento microbiologico è rilevante per tutti gli indicatori indagati, con rese tra 65% e 80% misurate nell’anno scolastico 2020/2021.

Sono dati, che confermano l’efficacia della capacità di fitodepurazione degli ambienti umidi di pregio naturalistico. Il fiume Marzenego è stato inserito nel progetto dell’Autorità di bacino, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020, assieme ad altri casi studio in Gran Bretagna, Ungheria e Romania. L’attività è iniziata con la formazione di volontari, cittadini ed oltre seicento studenti dell’Istituto Comprensivo di Noale e dell’Istituto Levi Ponti di Mirano, cui è stato spiegato come utilizzare i kit di analisi e compilare le schede scientifiche semplificate.

Successivamente si è proceduto con alcune campagne di analisi anche batteriologiche sulla qualità delle acque e della vegetazione fluviale. Si è trattato di un progetto innovativo che gli studenti del Comprensivo di Noale, impegnati nell’attività di analisi anche su Muson e Draganziolo, hanno concluso, sensibilizzando la popolazione sulla cura dei nostri fiumi in occasione di una festa nel parco ed attraverso l’hashtag “#wearewatertoo. Anche noi siamo acqua”.

TOSCANA: CONTINUA L’OPERAZIONE ARNO SICURO

.jpg) Prosegue l’”operazione Arno sicuro” a San Giovanni Valdarno. Dopo la “terapia d’urto”, che ha migliorato la funzionalità dell’asta fluviale, adesso tocca all’area, che si sviluppa di fronte allo stadio comunale. Da qualche giorno il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) ha avviato il nuovo cantiere per ripristinare la sezione idraulica e realizzare opere di protezione di sponda.

Prosegue l’”operazione Arno sicuro” a San Giovanni Valdarno. Dopo la “terapia d’urto”, che ha migliorato la funzionalità dell’asta fluviale, adesso tocca all’area, che si sviluppa di fronte allo stadio comunale. Da qualche giorno il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) ha avviato il nuovo cantiere per ripristinare la sezione idraulica e realizzare opere di protezione di sponda.

L’intervento rientra tra i progetti strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi meteorologici del 3 Novembre 2019 ed è stato finanziato da ordinanza del Commissario Delegato con un importo di 450.000 euro. L’erosione spondale è vistosa e minaccia il un’area di fruibilità pubblica, su cui insistono un parco ed un percorso ciclabile.

Nel corso degli anni l’andamento meandriforme dell’Arno ha creato alternativamente zone di erosione o barre laterali di accumulo lungo le sponde destra e sinistra.

Allo stato attuale, l’area oggetto dell’intervento risulta in fase erosiva. L’approccio utilizzato è quello dell’ingegneria naturalistica p er un corretto inserimento paesaggistico.

CALABRIA: NOVITA’

Domenico Cannatà, locale imprenditore agricolo, è stato confermato Presidente del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino (con sede a Rosarno, in provincia di Reggo Calabria); con lui è stato confermato il Vicepresidente, Biagio Fiorello. Punti principali del mandato saranno il dissesto del territorio, i cambiamenti climatici e la gestione della risorsa idrica, la collaborazione con la Pubblica Amministrazione (in particolare, i Comuni).

GARGANO A CONVEGNO CREA

E’ annunciata anche la partecipazione del Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, al convegno “Innovazione e sviluppo. Agricoltura” organizzato nel Centro Crea Ricerca a Bella Muro, in provincia di Potenza; il simposio si terrà venerdì 22 Luglio p.v. con inizio alle ore 9.30.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it