VINCENZI: “SULLA RIPRESA DELLE ESTRAZIONI METANIFERE IN ALTO ADRIATICO CI APPELLIAMO AL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE”

CHIESTA UNA COMMISSIONE DI ESPERTI E CHIAREZZA PER IL RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI

“Sulla questione energetica, pur puntando prioritariamente sulle rinnovabili, l’ANBI non si schiera con un aprioristico partito del no, anche perché i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono vittime dei rincari, pagando bollette salatissime, nonostante siano produttori netti di energia green. Sulle trivellazioni in Alto Adriatico, però, ci appelliamo ad un elementare principio di precauzione verso popolazioni, che hanno visto il territorio abbassarsi anche di 4 metri sia nel rodigino che nel ferrarese, a causa della subsidenza indotta delle estrazioni di acque metanifere.”

A dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue), intervenuto al sopralluogo lagunare della Commissione Agricoltura del Senato, che ha visionato, su iniziativa del Presidente, Gianpaolo Vallardi, i gravi danni indotti dalle estrazioni metanifere nel Delta del Po.

A dirlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue), intervenuto al sopralluogo lagunare della Commissione Agricoltura del Senato, che ha visionato, su iniziativa del Presidente, Gianpaolo Vallardi, i gravi danni indotti dalle estrazioni metanifere nel Delta del Po.

I territori delle province di Rovigo, Ferrara e del comune di Ravenna sono stati interessati dallo sfruttamento di giacimenti metaniferi dal 1938 al 1964; l’emungimento innescò un’accelerazione, nell’abbassamento del suolo, decine di volte superiore ai livelli normali con punte massime di oltre 3 metri dal 1950 al 1980. Recenti rilievi effettuati dall’Università di Padova hanno evidenziato un ulteriore abbassamento di 50 centimetri nel periodo 1983-2008 nelle zone interne del Delta del Po. L’ “affondamento” del Polesine e del Delta Padano ha causato un grave dissesto idraulico e idrogeologico, nonché ripercussioni sull’economia e la vita sociale dell’area.

Tutti i corsi d’acqua si trovarono in uno stato di piena apparente, perché gli alvei e le sommità arginali si erano abbassate, aumentando la pressione idraulica sulle sponde ed esponendo il territorio a frequenti esondazioni. Si rese così indispensabile il riordino della rete scolante come degli argini a mare. Gli impianti idrovori cominciarono a funzionare per un numero di ore di gran lunga superiore a quello precedente (addirittura il triplo od il quadruplo), con maggior consumo di energia e conseguente aumento delle spese di esercizio a carico dei Consorzi di bonifica.

Il sistema di bonifica è attualmente costituito da un numero importante di impianti idrovori: 201 nel rodigino, 170 nel ferrarese e 144 nel ravennate.

Attualmente i 2 enti di bonifica della provincia d Rovigo spendono quasi sette milioni di euro all’anno per asportare circa un miliardo di metri cubi d’acqua, garantendo vivibilità ad un territorio altrimenti acquitrinoso. Di tale volume idrico, però, solo 400.000 metri cubi dipendono dalla pioggia; il restante sono infiltrazioni in aree “scese” abbondantemente sotto il livello del mare.

“Allo stato attuale, le richieste di concessioni metanifere si basano su calcoli matematici, facilmente malleabili, perché non esistono univoche esperienze sperimentali – ha insistito Giancarlo Mantovani, Direttore Consorzio di bonifica Delta Po (con sede a Taglio di Po, in provincia di Rovigo) – Per questo, è necessaria una commissione indipendente di esperti, che esprima un parere tecnico sui rischi per il territorio in una cornice costi-benefici. C’è infine un’ulteriore questione da dirimere: nel caso, chi pagherà eventuali, ulteriori danni?”

UN ALTRO PARADOSSO ITALIANO:

IL CONTO ENERGIA DEI CONSORZI DI BONIFICA È IN ATTIVO EPPURE PAGANO BOLLETTE SEMPRE PIU’ SALATE

“E’ come se i pompieri dovessero pagare l’acqua per spegnere gli incendi…”: è in questa efficace similitudine che ben si rappresenta la preoccupazione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione di fronte agli esagerati aumenti dei costi energetici dopo che, da tempo, chiedono inutilmente di godere quantomeno di tariffe significativamente agevolate, considerato il servizio pubblico svolto.

Forti di un complessivo fabbisogno annuale stimato in 650 milioni di kilowattora, negli anni si sono impegnati ad aggregare massa critica (ad esempio, il Consorzio Energia Ambiente – C.E.A.) per aumentare il potere contrattuale verso gli enti gestori, ma ora non basta più e gli incrementi delle bollette si tradurranno in maggiori oneri a carico dei consorziati, vanificando anni di impegno nel mantenere inalterati i contributi, grazie ad una costante ricerca della massima efficienza.

È necessario sterilizzare il più possibile gli aumenti dei costi energetici per evitare di aggravare l’onere a carico dei consorziati oppure di dissestare bilanci virtuosi – ha segnalato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, nonché del C.E.A. - Tra l’altro, l’attuale situazione climatica comporta maggiori necessità irrigue con conseguente aumento di costi, che inevitabilmente si trasferiranno sui prezzi dei prodotti agricoli.”

È necessario sterilizzare il più possibile gli aumenti dei costi energetici per evitare di aggravare l’onere a carico dei consorziati oppure di dissestare bilanci virtuosi – ha segnalato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, nonché del C.E.A. - Tra l’altro, l’attuale situazione climatica comporta maggiori necessità irrigue con conseguente aumento di costi, che inevitabilmente si trasferiranno sui prezzi dei prodotti agricoli.”

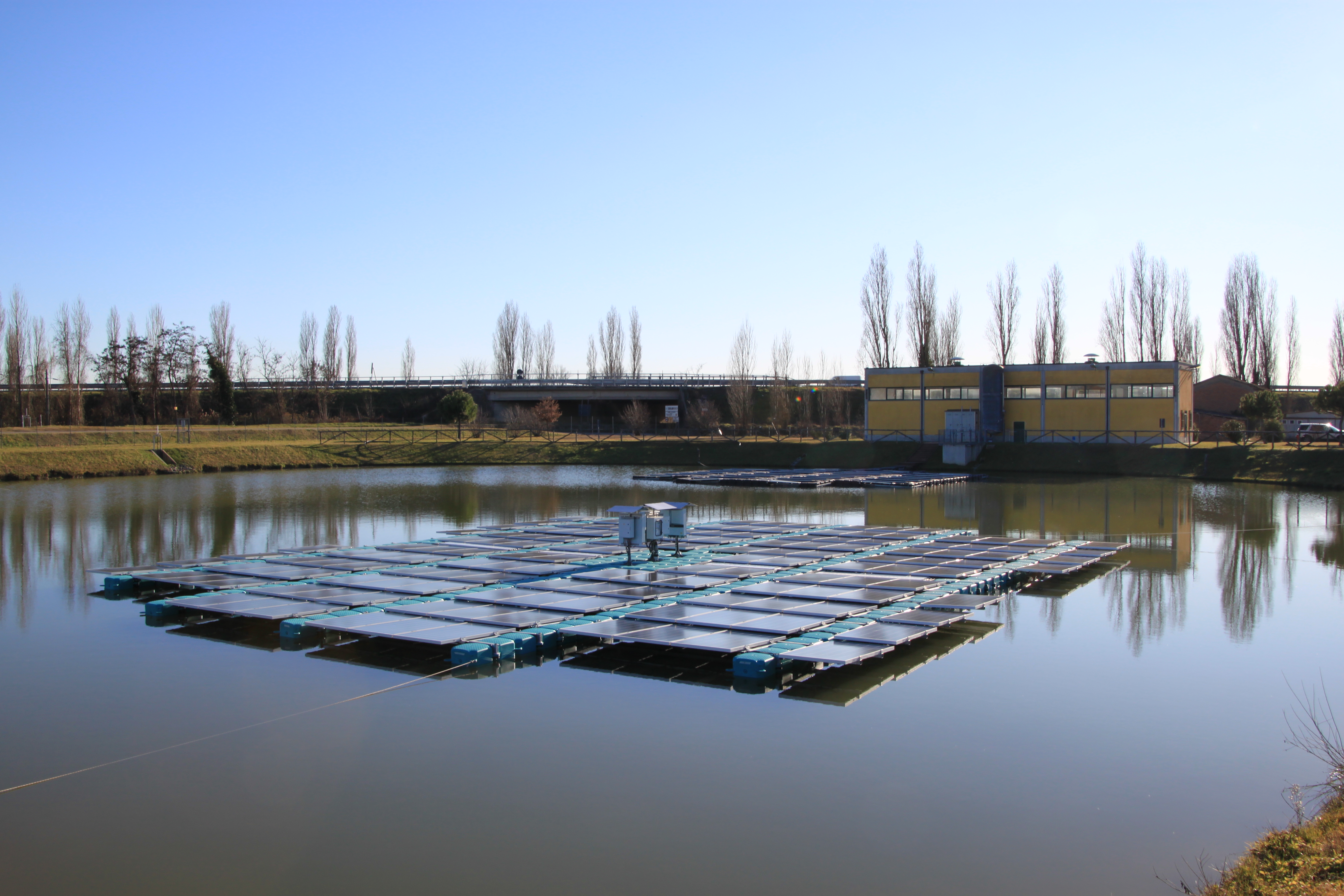

“E’ quantomai urgente una nuova politica energetica nazionale, che integri le diverse opportunità nel segno della sostenibilità – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI - Per questo, siamo contrari alla ripresa delle trivellazioni nell’Alto Adriatico di fronte a comunità, che ancora oggi pagano i disagi di passate scelte rivelatesi gravemente dannose per il territorio. Allo stesso tempo, chiediamo di utilizzare al massimo le opportunità produttive, che l’innovazione tecnologica permette lungo un “serbatoio verde” di oltre duecentomila chilometri di corsi d’acqua, che già oggi producono annualmente 697 milioni di kilowattora , grazie a 242 impianti idroelettrici; a ciò si potrebbero affiancare “isole” di pannelli solari galleggianti su porzioni degli specchi d’acqua esistenti e cui sarebbero funzionali i progetti di nuovi bacini consortili, nonché la proposta di 6.000 invasi medio-piccoli, presentata da ANBI con Coldiretti.”

Attualmente i Consorzi di bonifica ed irrigazione gestiscono 110 impianti fotovoltaici, perlopiù sui tetti di immobili idraulici, per una produzione annua pari a circa otto milioni di kilowattora.

“Ad ostacolare questo progetto energetico green ci sono ancora una volta le farraginosità burocratiche che impediscono, ad esempio, l’utilizzo sul posto dell’energia prodotta, che azzererebbe di fatto la bolletta dei Consorzi di bonifica ed irrigazione; oggi, invece, tali enti sono obbligati a venderla ad un gestore per poi riacquistarla a prezzo maggiorato – ha evidenziato ancora il Presidente ANBI - Siamo consci di essere solo un tassello di un mosaico assai più grande; vorremmo, però, essere messi nella condizione di poter fare responsabilmente la nostra parte fino in fondo. Chiediamo a tutti gli altri attori, ad iniziare dalla politica, di fare altrettanto. Le contingenze ne dimostrano l’urgenza.”

OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE

POCHE PIOGGE TORNANO A DISEGNARE UN’ITALIA “A MACCHIA DI LEOPARDO”

Utili a ristorare i livelli superficiali dei terreni, ma non certo ad incidere sulla “grande sete”, che sta colpendo vaste aree d’Italia: è questa la fotografia, che dà il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche alle piogge cadute sulla Penisola e che, in attesa del ritorno ad una situazione idroclimatica normale dopo un inverno insolitamente secco, tornano a disegnare un’Italia meteorologicamente “a macchia di leopardo”, dove la scarsità idrica continua a caratterizzare il periodo. Esemplare delle peggiori performance è il bacino lombardo del fiume Brembo, che segna -78% nelle disponibilità idriche, rispetto alla media storica e addirittura -81% nell’indice nivale SWE (Snow Water Equivalent); nella stessa regione resta abbondantemente sotto media il fiume Adda che, pur riprendendosi, vede ampliarsi il divario con la media storica e con il 2021.

Nella regione, a Cremona finisce sotto media anche il fiume Po, così come a Piacenza (-30 centimetri circa in due settimane), in un’Emilia Romagna, caratterizzata dal deficit pluviometrico, che interessa ¾ della regione e da portate in calo nei fiumi appenninici, ridotti ai minimi termini (il Secchia è sceso a 2,7 metri cubi al secondo contro una media di mc./sec. 24,1 ed un flusso di mc./sec. 40,22 un anno fa!). Dopo 60 giorni senza significativi eventi meteo (da Ottobre sono caduti 100 millimetri in meno di pioggia, cioè -25% rispetto alla media storica), la situazione generale nel distretto del Po sta leggermente migliorando, ma la crisi idrica, registrata finora e l’aridità dei suoli, unite a temperature sopra la media ed all’assenza di precipitazioni in quota, hanno generato marcate criticità, incidendo soprattutto sugli equilibri degli habitat e dell’agricoltura.

.jpg) Questa condizione di “siccità idrologica invernale” è la più grave da 30 anni anche per i corsi d’acqua tributari, toccando portate ridotte anche del 50%. Per quanto riguarda i flussi del Grande Fiume, persiste una pesante magra invernale con una diminuzione del 34% nelle portate: a Pontelagoscuro si è registrato oltre il 40% in meno sul valore di portata medio, già sfiorando la prima soglia di allerta (Fonte: Autorità di bacino distrettuale Fiume Po – Mi.T.E.). L’ inverno secco, che sta coinvolgendo l’intera Europa mediterranea, non solo compromette la biodiversità, ma sta incidendo sull’ umidità del suolo e sulla produzione idroelettrica, che ad oggi è in linea con gli anni peggiori, a causa dello scarso accumulo di risorsa nei bacini montani.

Questa condizione di “siccità idrologica invernale” è la più grave da 30 anni anche per i corsi d’acqua tributari, toccando portate ridotte anche del 50%. Per quanto riguarda i flussi del Grande Fiume, persiste una pesante magra invernale con una diminuzione del 34% nelle portate: a Pontelagoscuro si è registrato oltre il 40% in meno sul valore di portata medio, già sfiorando la prima soglia di allerta (Fonte: Autorità di bacino distrettuale Fiume Po – Mi.T.E.). L’ inverno secco, che sta coinvolgendo l’intera Europa mediterranea, non solo compromette la biodiversità, ma sta incidendo sull’ umidità del suolo e sulla produzione idroelettrica, che ad oggi è in linea con gli anni peggiori, a causa dello scarso accumulo di risorsa nei bacini montani.

Come detto, situazioni climatiche localizzate fanno sì che i laghi Maggiore, Benaco e Lario siano in seppur leggerissima crescita, mentre il lago d’Iseo è solo al 12,9% del riempimento; nonostante un leggero incremento, la riserva idrica nei bacini artificiali delle Alpi resta largamente inferiore (-27%) alla media del periodo 2006-2020 e lo scarso apporto nevoso (vicino ai minimi con punte di -80%), unito all’assenza di piogge, non permette il rimpinguamento della risorsa stoccata. Qualche evento meteo consistente si è registrato in Liguria, dove in 24 ore sono caduti 60 millimetri di pioggia nelle zone di Rapallo e La Spezia. Nevi da record negativo e piogge scarse si segnalano in Val d’Aosta, anche se la Dora Baltea risulta in leggera ripresa.

Anche nel vicino Piemonte è piovuto poco (-80%) e c’è stato un repentino calo di temperatura; ad eccezione del Tanaro non si registrano portate fluviali in ripresa con Stura, Varaita e Sesia, che rimangono ai livelli minimi. Nella regione si sono registrate morie di pesci autoctoni, causate dal notevole stress dei flussi nelle zone umide ed anche numerose tipologie di piante mostrano evidenti segni di difficoltà. Profondo rosso per il bilancio idrico dei fiumi veneti con l’Adige, che continua a segnare il record negativo in anni recenti, così come Piave, Livenza e Brenta (fonte: ARPA Veneto).

Opposta, invece, è la situazione dei fiumi toscani, tornati su valori di portata, conformi alle medie storiche (fonte: Centro Funzionale Regione Toscana). In leggera crescita sono anche i corsi d’acqua delle Marche, ad eccezione del Tronto; i principali invasi presentano volumi idrici in linea con la media degli anni passati dopo un 2021 costantemente in grave deficit. Male, invece, i fiumi del bacino del Liri, che nel Lazio toccano record negativi. In Campania, i livelli idrometrici dei fiumi Sele e Sarno appaiono stabili, mentre Volturno e Garigliano sono in calo; si segnalano in ulteriore discesa anche i volumi dei bacini del Cilento, dove l’invaso di Piano della Rocca sul fiume Alento contiene la metà del volume idrico registrato un anno fa.

In Abruzzo, il record negativo delle piogge nel periodo tocca a Colle Roio (-70,3%) in un quadro regionale caratterizzato da siccità e temperature invernali particolarmente miti; tiene, comunque, l’invaso di Penne, che registra una disponibilità di circa sei milioni di metri cubi, cioè il doppio dell’anno scorso. Infine, si è notevolmente rallentata la ricarica degli invasi in Puglia e Basilicata, dove la stagione irrigua è già alle porte: in una settimana sono cresciuti rispettivamente di circa 2 milioni e mezzo e di poco più di un milione di metri cubi, marcando un forte deficit con il 2021: in entrambe le regioni mancano all’appello circa quarantasei milioni di metri cubi d’acqua (fonte: Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale).

“Stanti le attuali condizioni idriche e climatiche su vaste zone d’Italia, è prevedibile un forte aggravio delle bollette energetiche per i Consorzi di bonifica ed irrigazione, dovuto ai maggiori oneri di prelievo idrico per il servizio irriguo, cui si aggiungono gli enormi rincari nei costi dell’energia – ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – Il nostro impegno è nella costante ricerca della massima efficienza operativa, ma è necessario nell’immediato un intervento del Governo per contenere i costi, limitando gli oneri a carico dei consorziati ed evitando forti rincari nelle produzioni agricole.”

LOMBARDIA: STOP ALLE SPECULAZIONI

“Stop alle speculazioni” è lo slogan, che ha accompagnato le manifestazioni Coldiretti, tenute in tutta Italia per raccontare una situazione ormai insostenibile, salvare l'agroalimentare “made in Italy”, tutelare l'economia, il lavoro e il territorio.

“Stop alle speculazioni” è lo slogan, che ha accompagnato le manifestazioni Coldiretti, tenute in tutta Italia per raccontare una situazione ormai insostenibile, salvare l'agroalimentare “made in Italy”, tutelare l'economia, il lavoro e il territorio.

A Milano, davanti alla Prefettura, è intervenuto il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; ha preso parte alla manifestazione anche il Presidente di ANBI Lombardia, Alessandro Folli. L'obbiettivo è stato dare visibilità ai grandi temi, che accomunano il mondo agricolo e quello della Bonifica come i cambiamenti climatici, la scarsità idrica, il deflusso ecologico, riaffermando la necessità di un razionale utilizzo dell’acqua e di una sua oculata gestione.

Alla manifestazione di Brescia è invece intervenuta Gladys Lucchelli, Direttrice ANBI Lombardia e Commissaria regionale al Consorzio di bonifica Oglio Mella (con sede a Travagliato, nel bresciano).

EMILIA ROMAGNA: DA MARZO VIA ALL’IRRIGAZIONE CER

La notizia è di quelle importanti per il territorio e per tutte le imprese agricole, che usufruiscono della risorsa idrica prelevata e trasportata dal Canale Emiliano Romagnolo per 135 chilometri: nonostante la scarsità di piogge, l’acqua irrigua arriverà puntuale da Marzo, come tutti gli anni, ma dovrà essere usata in modo quanto mai consapevole, grazie anche ai “sistemi esperti” ed all’irrigazione di precisione.

.jpg) Gli imprenditori agricoli hanno, infatti, necessità di sapere se potranno contare sulla preziosa risorsa per iniziare le loro attività stagionali.

Gli imprenditori agricoli hanno, infatti, necessità di sapere se potranno contare sulla preziosa risorsa per iniziare le loro attività stagionali.

Lo scenario è poco rassicurante (il contesto generale fa già i conti con aridità dei terreni, temperature sopra la media e portate decisamente in calo nei corsi d’acqua naturali), ma il Consorzio di 2° grado C.E.R. (con sede a Bologna) si sta attrezzando alla difficile contingenza, grazie ai lavori di completamento dell’impianto principale sul fiume Po, a Palantone (4 nuove idrovore per una portata aggiuntiva del 30%) e del rivestimento del primo tratto di canale. Il fiume Po, da cui l’ente consorziale preleva acqua per l’irrigazione, è in stato di “magra invernale” con una diminuzione del 25% sulle portate mensili di Gennaio; da qui, la necessità di rinnovare l’impianto idrico per renderlo funzionale, compatibilmente anche con gli altri usi e naturalmente secondo le ultimissime prescrizioni normative.

TOSCANA: SICUREZZA IDRAULICA E MIGLIORE VIABILITA’

Sarà “curata” l’enorme erosione, che ha travolto la sponda del torrente L’Oreno, nel comune di Laterina-Pergine Valdarno: una ferita profonda che i recenti eventi alluvionali hanno contribuito ad aggravare.

La Regione Toscana ha messo a disposizione le risorse necessarie per l’intervento di manutenzione straordinaria e ha affidato al Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) il compito di progettarlo ed eseguirlo.

La Regione Toscana ha messo a disposizione le risorse necessarie per l’intervento di manutenzione straordinaria e ha affidato al Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (con sede ad Arezzo) il compito di progettarlo ed eseguirlo.

Cinquecentomila euro: questa è la cifra destinata a sanare la grave ed ampia lesione. L’intervento risolverà l’annoso problema idrogeologico con un forte impatto sulla viabilità dell’area, le cui condizioni di rischio potrebbero peggiorare ancora in seguito a nuovi eventi di piena. L’ente consortile da tempo aveva segnalato la criticità presente su L’Oreno e aveva inserito il dissesto dell’affluente di destra del fiume Arno nell’elenco delle priorità.

Nei giorni scorsi, martelli e trivelle si sono messi in azione sui terreni prossimi all’erosione, nella suggestiva cornice di filari di cipressi, storiche fattorie, campi coltivati e strutture ricettive: una delle più belle e amate “cartoline” della campagna toscana.

EMILIA ROMAGNA: TAGIO DEL NASTRO

Pronta per le passeggiate primaverili, la passerella pedonale appena restaurata a Pianoro: il Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna) ha completato i lavori di riqualificazione strutturale del ponte ciclopedonale, tanto atteso dai cittadini della zona.

La Sindaca, Franca Filippini e la Presidente dell’ente consortile, Valentina Borghi hanno simbolicamente tagliato il nastro inaugurale della nuova struttura di attraversamento del rio delle Vacche, in prossimità dei laghetti del rio Gualando.

La struttura era rimasta inagibile e chiusa per molto tempo, a causa dell'usura dell'impalcato, che la rendeva pericolosa. Si è trattato di un intervento abbastanza complesso, in quanto la passerella regge il condotto fognario fondamentale per la gestione degli scarichi della zona. L'importo complessivo è stato pari a 180.000 euro, resi disponibili completamente dal Comune.

Si tratta di un intervento fondamentale per la fruizione quotidiana del territorio collinare e montano; insieme alle sistemazioni idrogeologiche in alveo ed alle opere per la difesa della viabilità locale costituiscono buona parte dei 60 cantieri, che mediamente ogni anno l’ente consorziale realizza nell'Appennino bolognese.

TOSCANA: MANUTENZIONE MANUALE

All’interno del corso d’acqua, affluente in destra idraulica del fiume Ombrone, erano infatti cadute diverse piante di pioppo, che hanno originato occlusioni, tappi e rigurgiti con conseguenti allagamenti nelle aree adiacenti.

Per la complessità dell’intervento, i lavori all'interno del fosso stanno avvenendo manualmente, utilizzando motoseghe; le macchine operano invece sulla sponda senza creare pressioni all'alveo vista anche la particolare conformazione morfologica del borro.

LOMBARDIA: GRANDI LAVORI ALL’ORIZZONTE

Il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po (con sede a Mantova) prosegue nell’azione di tutela e protezione del proprio comprensori.

Con un minimo aumento rispetto al 2021, saranno affrontate tutte le problematiche, che coinvolgono la rete idraulica, a fronte di notevoli aumenti nel costo d’esercizio soprattutto per l’energia elettrica e gasolio. Si punta sul telecontrollo dei dispositivi idraulici e sulla risagomatura dei canali a garanzia del loro regolare deflusso idrico.

Con un minimo aumento rispetto al 2021, saranno affrontate tutte le problematiche, che coinvolgono la rete idraulica, a fronte di notevoli aumenti nel costo d’esercizio soprattutto per l’energia elettrica e gasolio. Si punta sul telecontrollo dei dispositivi idraulici e sulla risagomatura dei canali a garanzia del loro regolare deflusso idrico.

Sarà un anno molto impegnativo: l’installazione delle elettropompe presso la nuova controchiavica a Moglia di Sermide, (€ 3.500.000,00) e la delocalizzazione dell’attiguo impianto idrovoro di Revere con la contemporanea costruzione di un moderno impianto di sollevamento e l’adeguamento dell’esistente scarico a fiume (costo complessivo: € 14.000.000,00). Si lavorerà anche all’adeguamento sismico delle storiche ciminiere ed alla ristrutturazione di alcuni ponti danneggiati dal terremoto.

Si sta inoltre concludendo la progettazione per la messa in sicurezza della storica Botte Villoresi (importo: € 6.000.000,00) per appaltare i lavori entro l’anno. Un obbiettivo nel breve periodo è inoltre quello di arrivare al sopralzo quanto meno degli argini della golena di San Benedetto, al fine di laminare le piene fiume Po; l’ente consortile ha già approvato un progetto interamente per un importo pari a 6 milioni di euro.

VENETO: IN RETE NUOVO SITO CONSORTILE

È on-line il nuovo sito del Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova), che ha voluto rinnovare la propria immagine e fornire un servizio più fruibile al cittadino, coerentemente con un percorso di implementazione della comunicazione istituzionale.

L’obbiettivo è quello di dar vita ad uno strumento funzionale e accattivante per raccontare un comprensorio, che va dal territorio comunale di Padova fino alla laguna veneta, toccando l’area termale dei colli Euganei, l’antica area della Saccisica e parte della Riviera del Brenta: un’area densamente urbanizzata, ma che preserva aree agricole con produzioni di grande pregio, un territorio ricco di storia legata in gran parte alla Serenissima Repubblica.

GIOVEDI’ PRESENTAZIONE PROTOCOLLO INTESA ANBI – ANCI

La conferenza stampa per la firma del rinnovato Protocollo d’Intesa sul rischio idrogeologico fra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed ANBI, precedentemente rinviata per l’emergenza Covid, è riprogrammata per giovedì 24 Febbraio p.v., alle ore 11.00, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio, a Roma. Interverranno: Federico Pizzarotti, Sindaco Parma; Francesco Vincenzi, Presidente ANBI; Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR-Mi.P.A.A.F.; Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera Commercio Roma; Andrea Alemanni, Consigliere Comunale Roma Capitale.

La conferenza stampa per la firma del rinnovato Protocollo d’Intesa sul rischio idrogeologico fra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed ANBI, precedentemente rinviata per l’emergenza Covid, è riprogrammata per giovedì 24 Febbraio p.v., alle ore 11.00, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio, a Roma. Interverranno: Federico Pizzarotti, Sindaco Parma; Francesco Vincenzi, Presidente ANBI; Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR-Mi.P.A.A.F.; Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera Commercio Roma; Andrea Alemanni, Consigliere Comunale Roma Capitale.

GARGANO IN LIVE STREAMING

Il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, interverrà mercoledì 23 Febbraio p.v. al webinar “SOS Siccità. Impatti. Previsioni climatiche. Tecnologie di monitoring. Gestione Emergenze.

L’urgenza di nuove srutture e di 2000 piccoli e medi invasi”, che sarà trasmesso, a partire dalle ore 10.30 sulle pagine Facebook e You Tube di Earth Technology Expo.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it