MENO ACQUA PER TERRITORI E AGRICOLTURA:

CRESCONO LE PREOCCUPAZIONI DI CITTADINI E IMPRESE. ALPI E APPENNINI: DIMEZZATE LE RISERVE DI NEVE

Secondo il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche, la montante preoccupazione per il futuro di una stagione irrigua deficitaria ancora prima di cominciare, è ben testimoniata dalla Lombardia, dove non solo le portate del fiume Adda sono inferiori a quelle degli anni più recenti, ma sono esigue le riserve idriche, accumulate negli invasi o sotto forma di manto nevoso: a livello regionale si rileva -51% rispetto alla media storica e -68% sul 2021 con picchi nei bacini Toce-Ticino-Verbano (-63,5%), Brembo (-74,7), Oglio (-61,5%).

Allarmante è il confronto fra i livelli d’innevamento di quest’anno e di 12 mesi fa: in alcuni territori mancano all’appello oltre 2 metri di neve (fonte: A.R.P.A. Lombardia). Come noto, durante il mese di gennaio, la portata del fiume Po si è ridotta progressivamente (-25% sulla media), raggiungendo valori al di sotto di quelli tipici del periodo, ma comunque ancora superiori a quelli di magra ordinaria. La situazione di siccità fuori stagione sta interessando le regioni del bacino padano e l’area centro-settentrionale della Toscana.

“Temiamo che la crisi dello stato idrologico potrebbe rendere difficile la stagione primaverile all’agricoltura e all’habitat dell’intero Distretto Padano”: a dirlo è stata l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po-Mi.T.E. .

.jpg) Il totale della riserva idrica invasata nei bacini naturali o artificiali e sotto forma di manto nevoso è infatti ancora diminuito rispetto alla settimana scorsa (-5.2%) ed oggi risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-51%); un’anomalia ancora più marcata è quella del fattore denominato S.W.E. (Snow Water Equivalent) che, su tutto l’arco alpino, è prossimo ai minimi storici (-55% rispetto alle medie con punte che in alcune zone toccano -80%).

Il totale della riserva idrica invasata nei bacini naturali o artificiali e sotto forma di manto nevoso è infatti ancora diminuito rispetto alla settimana scorsa (-5.2%) ed oggi risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-51%); un’anomalia ancora più marcata è quella del fattore denominato S.W.E. (Snow Water Equivalent) che, su tutto l’arco alpino, è prossimo ai minimi storici (-55% rispetto alle medie con punte che in alcune zone toccano -80%).

A ciò si deve aggiungere la situazione dei Grandi Laghi del Nord (tutti sotto media, ad eccezione del Garda), dove i deflussi sono maggiori degli afflussi e le percentuali di riempimento ovviamente molto basse; anche nei bacini montani, seppur con differenziazioni localmente marcate, la riserva dall’inizio dell’anno è in diminuzione mediamente del 30%. Soffrono ancora i fiumi dell’Emilia Romagna (in particolare il Savio ed il Nure) e gli invasi piacentini non riescono a ricaricarsi dopo i prelievi irrigui estivi. In particolare, preoccupa il volume d’acqua trattenuto alla diga del Molato: analizzando la media 2010-2021 ed escludendo il 2017 straordinariamente siccitoso, il bacino presenta oggi il 15% di acqua in meno, perché dalla fine dalla stagione irrigua non si sono registrate precipitazioni significative.

A destare ulteriore preoccupazione sono le riserve delle falde indebolite dal fatto che nel 2021 sono piovuti 595 millimetri di pioggia, cioè il 30% in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni. I fiumi veneti permangono in sofferenza idrica, così come quelli dell’Italia centrale (in Toscana, tutti i corsi d’acqua hanno flussi dimezzati rispetto alla media).

“Analizzando il trend degli anni più recenti, si evidenzia come le conseguenze dei cambiamenti climatici non siano più un fatto contingente, ma un dato strutturale, cui bisogna rispondere urgentemente con una politica di sistema” ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“I Consorzi di bonifica e l’agricoltura stanno facendo da anni la loro parte, ottimizzando la distribuzione irrigua e diminuendone il fabbisogno – ha sottolineato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI – È la cosiddetta capacità di resilienza, cui vanno però affiancati interventi infrastrutturali come l’ammodernamento e l’ampliamento delle reti idrauliche e la realizzazione di nuovi invasi, capaci di stoccare acqua per i momenti di bisogno. Bisogna destinare a ciò ulteriori risorse sia dal Recovery Plan che da altri strumenti, quale il Fondo Sviluppo e Coesione, perché l’ormai ricorrente stato d’emergenza idrica è un enorme limite allo sviluppo dei territori.”

In Campania, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Sele, Sarno e Garigliano appaiono in calo, seppur con modalità diverse. In diminuzione sono anche i volumi dei bacini del Cilento (volume invasato: Piano della Rocca, -45,9% rispetto al 2021) ed il lago di Conza (-4,2 milioni di metri cubi sull’anno scorso). Scendendo più a Sud, anche le rilevazioni sugli invasi apulo-lucani confermano un brusco rallentamento nel riempimento, a causa di un inverno particolarmente mite (nella scorsa settimana: nei bacini della Puglia, +5 milioni di metri cubi d’acqua contro i quasi 20 dell’anno scorso; in Basilicata, +2 milioni, quando nel 2021 si registravano +16 milioni).

EMILIA ROMAGNA: LA CRISI IDRICA INVERNALE SI FA ALLARMANTE

Nel Parmense, criticità idriche manifeste già si evidenziano sia per il comparto agricolo che per l’habitat: prodotti come cipolle, barbabietole, legumi tipici del periodo rischiano di essere in affanno tra pochi giorni, in attesa del grosso dei trapianti colturali.

In Italia si trattiene solo l’ 11% delle precipitazioni totali dell’anno e la provincia di Parma, non essendo provvista di invasi in grado di immagazzinare la risorsa, vive costantemente l’affanno di non riuscire a soddisfare le proprie necessità; tali preoccupazioni sono fondate sui dati che il Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella “città ducale”) ha diramato in merito alla situazione nei comprensori gestiti: su un’area vasta oltre trentunmila ettari si riscontra che i sottobacini si presentano già in sofferenza come ad Ongina (derivazione dal fiume Po), Ramiola (derivazione dal torrente Taro) e Guardasone (derivazione dal torrente Enza).

In Italia si trattiene solo l’ 11% delle precipitazioni totali dell’anno e la provincia di Parma, non essendo provvista di invasi in grado di immagazzinare la risorsa, vive costantemente l’affanno di non riuscire a soddisfare le proprie necessità; tali preoccupazioni sono fondate sui dati che il Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella “città ducale”) ha diramato in merito alla situazione nei comprensori gestiti: su un’area vasta oltre trentunmila ettari si riscontra che i sottobacini si presentano già in sofferenza come ad Ongina (derivazione dal fiume Po), Ramiola (derivazione dal torrente Taro) e Guardasone (derivazione dal torrente Enza).

In un simile e delicato scenario, l’ente consorziale deve essere pronto a gestire gli equilibri sia in caso di improvvise piogge alluvionali, sia nel calibrare la quantità di risorsa da destinare al territorio per non restare “all’asciutto” con conseguenti danni gravi per diversi settori.

LIGURIA: SINTESI “SICCITOSA”

.jpeg) Il Consorzio di bonifica Canale Lunense (con sede a Sarzana, in provincia di La Spezia) informa che i dati osservati da A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure) parlano di un aumento delle temperature minime liguri di oltre mezzo grado negli ultimi 30 anni ed un primo studio di Fondazione Cima ipotizza un aumento della siccità sul Ponente (Imperia e Savona) e delle piogge nel periodo autunnale a Levante (Genova e La Spezia).

Il Consorzio di bonifica Canale Lunense (con sede a Sarzana, in provincia di La Spezia) informa che i dati osservati da A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure) parlano di un aumento delle temperature minime liguri di oltre mezzo grado negli ultimi 30 anni ed un primo studio di Fondazione Cima ipotizza un aumento della siccità sul Ponente (Imperia e Savona) e delle piogge nel periodo autunnale a Levante (Genova e La Spezia).

Il torrente Impero nella provincia di Imperia è praticamente in secca oltre al degrado dovuto alla pulizia; il fiume Roja a Ventimiglia è sostanzialmente nella stessa situazione. Gli operatori agricoli del Ponente sperano che la situazione migliori altrimenti attraverseranno un’estate difficile, tenendo presente che non ci sono infrastrutture idriche e tanto meno invasi; sono gli stessi problemi della confinante Costa Azzurra francese.

VENETO: NON PIÙ RINVIABILE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVASI

Campagne a secco, acquiferi in calo: a destare particolare preoccupazione, soprattutto in previsione della stagione delle irrigazioni, sono la mancanza di acqua immagazzinata sotto forma di depositi nivali in montagna ed i bassi livelli delle falde. Il quadro è tratteggiato da A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale Prevenzione Protezione Ambientale Veneto): il cumulo di neve fresca da Ottobre a fine Gennaio presenta rispetto alla media 2009-2022 un deficit del 28% sulle Dolomiti (pari a circa -85 centimetri di neve) e -45% sulle Prealpi (-75 centimetri).

I primi a risentirne sono ovviamente i serbatoi montani, con un riempimento medio dei laghi alpini sul bacino del fiume Piave, pari al 49% del volume invasabile ed appena al 35% neii laghi alpini del bacino del fiume Brenta. I segnali d’allarme arrivano anche dal sottosuolo con gli acquiferi dell’alta pianura trevigiana, che segnano -38% tra valore medio mensile e valore atteso, mentre nell’alta pianura veronese, vicentina e padovana scendono a -48%. Nella zona costiera di Eraclea il confronto tra valore medio mensile e valore atteso dell’acquifero segna -53%.

I primi a risentirne sono ovviamente i serbatoi montani, con un riempimento medio dei laghi alpini sul bacino del fiume Piave, pari al 49% del volume invasabile ed appena al 35% neii laghi alpini del bacino del fiume Brenta. I segnali d’allarme arrivano anche dal sottosuolo con gli acquiferi dell’alta pianura trevigiana, che segnano -38% tra valore medio mensile e valore atteso, mentre nell’alta pianura veronese, vicentina e padovana scendono a -48%. Nella zona costiera di Eraclea il confronto tra valore medio mensile e valore atteso dell’acquifero segna -53%.

Lo scarso livello d’acqua dolce nelle falde costiere preoccupa particolarmente a causa dell’intrusione del cuneo marino. Continua a non piovere: nel mese di gennaio, gli apporti meteorici mensili sono stati meno della metà (-53%) rispetto alla media del periodo; sul bacino del fiume Adige scendono a -68% e sul bacino del Brenta a -66%.

Nettamente sotto la media sono le portate dei principali fiumi regionali: -56% per il Bacchiglione, -24% per il Brenta, - 34% per il Po, -15% per l’Adige. Secondo ANBI Veneto, la situazione, che si sta attraversando, ricorda che non è più rinviabile la realizzazione di infrastrutture, in grado di immagazzinare acqua da utilizzare nei periodi più secchi. Serve ampliare la capacità degli invasi e servono nuovi bacini per l’acqua, soprattutto in media pianura. Alla base di tutto, però, serve soprattutto una pianificazione, che si accompagni a dotazioni finanziare adeguate.

NASCE ACQUA CAMPUS NATURA

TERZO POLO D’ECCELLENZA DELLA RICERCA ANBI – CER

Le zone umide sono aree di eccezionale rilevanza, perché forniscono innumerevoli benefici all’ecosistema: il 40% delle specie vegetali ed animali del mondo nasce, vive e si riproduce proprio al loro interno.

Anche in Emilia Romagna, però, fenomeni climatici ormai endemici , come la riduzione dei periodi di pioggia e l’incremento delle temperature, stanno prosciugando le zone umide ed incrementando il livello della quantità salina in quelle costiere, nelle quali si è già assistito a vistosi effetti negativi sugli uccelli palustri.

Anche in Emilia Romagna, però, fenomeni climatici ormai endemici , come la riduzione dei periodi di pioggia e l’incremento delle temperature, stanno prosciugando le zone umide ed incrementando il livello della quantità salina in quelle costiere, nelle quali si è già assistito a vistosi effetti negativi sugli uccelli palustri.

Per questo il Consorzio C.E.R. - Canale Emiliano Romagnolo, sotto l’egida di ANBI, ha deciso di dar vita ad “Acqua Campus Natura”, nuova area di tutela sperimentale, che affianca i due poli di eccellenza, già esistenti sulla ricerca agronomica in campo e sull’efficienza idrica in agricoltura; presentato ufficialmente a Ravenna, il nuovo centro ecologico strategico ha sede nell’Oasi di Volta Scirocco, a Mandriole di Sant’Alberto, all’interno del Parco Regionale del Delta del Po e ha come “mission”, la salvaguardia ambientale del sito, dei suoi corridoi ecologici e della biodiversità locale.

Ad “Acqua Campus Natura” collaborano Comune di Ravenna, Parco del Delta del Po e CESTHA (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat); obbiettivo è lo studio approfondito delle possibili azioni per contrastare la progressiva salinizzazione delle acque, conseguenza dei cambiamenti climatici e ne è simbolo, l’impegno per la tutela e la riproduzione della testuggine Emys orbicularis, prossima al rischio di estinzione e ancora presente nell’area .

“Il cambiamento climatico – hanno commentato il Presidente, Nicola Dalmonte ed il Direttore del Consorzio C.E.R., Paolo Mannini – sta colpendo duramente sia l’ambiente che il mondo agricolo del nostro territorio dove, lungo un’asta di 130 chilometri, il Canale Emiliano Romagnolo fornisce acqua a 13.000 ettari, tra cui le zone umide di Punta Alberete e Valle Mandriole.”

Le aree umide contribuiscono all’equilibrio idraulico del territorio, migliorano la qualità dell’acqua grazie al processo di fitodepurazione e nelle zone costiere sono fondamentali per proteggere il litorale dall’erosione, nonchè dalla risalita del cuneo salino, che contamina terreni e falde. Importante è anche il loro effetto per contrastare una delle cause dei cambiamenti climatici: le zone umide possono, infatti, prelevare ed immagazzinare carbonio nel suolo e nella sostanza organica fino a 55 volte più velocemente delle foreste pluviali tropicali. Purtroppo, nonostante la loro importanza, il 35% delle zone umide del mondo sono andate perdute negli ultimi 50 anni e stanno scomparendo molto più velocemente delle foreste; molte specie di piante e di animali dipendenti dalle zone umide sono quindi a rischio di estinzione.

L’area umida di Volta Scirocco, originata dalla costruzione della Traversa fluviale sul fiume Reno, è da oltre 50 anni salvaguardata dal Consorzio C.E.R. e dopo ripetute azioni di rinaturalizzazione è oggi caratterizzata dalla presenza di prati umidi, canneti e paludi, popolati da flora e fauna di alto interesse naturalistico, diventando ideale sito di studio sulla salvaguardia della biodiversità legata all’acqua.

L’area umida di Volta Scirocco, originata dalla costruzione della Traversa fluviale sul fiume Reno, è da oltre 50 anni salvaguardata dal Consorzio C.E.R. e dopo ripetute azioni di rinaturalizzazione è oggi caratterizzata dalla presenza di prati umidi, canneti e paludi, popolati da flora e fauna di alto interesse naturalistico, diventando ideale sito di studio sulla salvaguardia della biodiversità legata all’acqua.

“E’ questa una piena espressione della cosiddetta terza missione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione: quella ambientale. La pandemia – ha aggiunto Francesco Vincenzi, Presidente ANBI – ci ha fatto riscoprire l’esigenza del benessere in sintonia con la natura; per questo, le aree umide devono essere un patrimonio consapevolmente a disposizione di tutti ed in compatibile armonia con le attività umane, perché non c’è ambiente gestito senza agricoltura responsabile così come non può esserci qualità agroalimentare senza un habitat salubre.”

A fargli eco è stata Barbara Lori, Assessore a Programmazione Territoriale e Paesaggistica di Regione Emilia Romagna: “Acqua Campus Natura è un decisivo passo avanti nell’ambito della tutela della biodiversità. Il documento programmatico Prioritised Action Frameworks, da noi recentemente approvato, individua oltre 6.000 interventi da realizzarsi tra il 2021 ed il 2027 per la tutela e la valorizzazione dei 159 siti della Rete Natura 2000 presenti nella regione.”

VENETO: INTERVENTI IN SACCISICA

.jpg) Il Comune d Bovolenta si appresta ad importanti interventi di adeguamento al nodo idraulico per un valore complessivo che tocca il milione di euro; tali interventi sono previsti nel Protocollo d'Intesa tra il Comune ed il Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova), firmato nei giorni scorsi.

Il Comune d Bovolenta si appresta ad importanti interventi di adeguamento al nodo idraulico per un valore complessivo che tocca il milione di euro; tali interventi sono previsti nel Protocollo d'Intesa tra il Comune ed il Consorzio di bonifica Bacchiglione (con sede a Padova), firmato nei giorni scorsi.

Paese attraversato dal fiume Bacchiglione ed interessato dal passaggio di più canali, anche a quote diverse, Bovolenta è uno dei punti più delicati dal punto di vista idraulico della Saccisica, territorio la cui storia è legata alle Bonifiche effettuate nel Medioevo dai Benedettini. Gli interventi previsti interesseranno argini, idrovore e corsi d'acqua che, in situazioni di eventi meteo estremi, purtroppo sempre più frequenti, devono far fronte a notevoli quantitativi d'acqua.

Nello specifico è prevista la progettazione definitiva dello spostamento e dell'adeguamento dell'impianto idrovoro "Isola di Bovolenta", l'adeguamento di una botte di sifone sottopassante uno scolo consorziale in corrispondenza di un ponte, i ripristini delle sponde di un altro scolo. La progettazione è strategica per favorire l'assegnazione di finanziamenti regionali e statali anche attraverso i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

TOSCANA: VERSO UNO SGRIGLIATORE ECOCOMPATIBILE

Il progetto di una nuova griglia automatica sul Pubblico Condotto, nella parte subito a Nord della città di Lucca, per evitare che i rifiuti e il materiale vegetale di risulta, presenti nel canale, arrivino fino in centro storico: l’’idea è al vaglio del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in Lucchesia); così è stato effettuato un sopralluogo specifico, insieme a una ditta specializzata di Milano, con lo scopo di valutare la possibilità di realizzare uno sgrigliatore automatico, da posizionare su un terreno di proprietà comunale.

Il progetto di una nuova griglia automatica sul Pubblico Condotto, nella parte subito a Nord della città di Lucca, per evitare che i rifiuti e il materiale vegetale di risulta, presenti nel canale, arrivino fino in centro storico: l’’idea è al vaglio del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord (con sede a Viareggio, in Lucchesia); così è stato effettuato un sopralluogo specifico, insieme a una ditta specializzata di Milano, con lo scopo di valutare la possibilità di realizzare uno sgrigliatore automatico, da posizionare su un terreno di proprietà comunale.

Attraverso il meccanismo automatizzato, sia le plastiche che i rifiuti potrebbero essere raccolti e depositati, grazie allo sgrigliatore automatico, in apposito cassone e quindi avviati alla discarica; la nuova griglia dovrebbe avere caratteristiche tali da non compromettere il transito di pesci e la loro regolare riproduzione.

LOMBARDIA: ASCIUTTE PRIMAVERILI: APPROVATO CALENDARIO

.jpg) È stato approvato dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (con sede a Milano) il calendario delle “asciutte” primaverili 2022 e che conferma la durata dei periodi, in cui i canali regolati dall’ente consortile rimarranno senz’acqua per consentire lo svolgimento dei lavori programmati sul canale Villoresi e sul Naviglio Grande.

È stato approvato dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (con sede a Milano) il calendario delle “asciutte” primaverili 2022 e che conferma la durata dei periodi, in cui i canali regolati dall’ente consortile rimarranno senz’acqua per consentire lo svolgimento dei lavori programmati sul canale Villoresi e sul Naviglio Grande.

Nel Villoresi, già in asciutta totale da inizio Dicembre per via degli interventi di impermeabilizzazione in corso, l’acqua rientrerà entro la prima metà di Aprile. Nel Naviglio Grande, invece, dove sono attivi i cantieri per il recupero di circa sette chilometri di sponde, sono previste, a breve, alcune manovre di riduzione della portata. Il Naviglio Pavese è già senz’acqua su tutto il tracciato.

La reimmissione idrica in tutti i Navigli occidentali avverrà poi negli ultimi giorni di Marzo. Per il Naviglio Martesana è stato, invece, calendarizzato il solo abbassamento dei livelli dal 21 Febbraio p.v. sino agli inizi di Aprile. L’ente consorziale delibererà il calendario delle “asciutte” autunnali, in base agli sviluppi dei progetti di sistemazione spondale, previsti nell’ambito dei finanziamenti stanziati da Regione Lombardia.

TOSCANA: SARA’ DIGITALE ED IMMEDIATO IL “GIORNALIERO” DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

Si chiama “Map Mobile First” ed è il nuovo applicativo del Consorzio di bonifica Medio Valdarno (con sede a Firenze) e che permette di registrare, a fine giornata, le attività di tutti gli operatori consortili: attraverso l’ “app” a disposizione di ciascun operatore, le informazioni vengono inviate in digitale, raccolte e gestite (anche da remoto) dai tecnici responsabili delle manutenzioni e dall’ufficio del personale.

Si chiama “Map Mobile First” ed è il nuovo applicativo del Consorzio di bonifica Medio Valdarno (con sede a Firenze) e che permette di registrare, a fine giornata, le attività di tutti gli operatori consortili: attraverso l’ “app” a disposizione di ciascun operatore, le informazioni vengono inviate in digitale, raccolte e gestite (anche da remoto) dai tecnici responsabili delle manutenzioni e dall’ufficio del personale.

Giorno dopo giorno, dunque, sarà possibile ricostruire in maniera immediata il quadro delle attività svolte dal personale operativo, con indicazione degli orari di servizio, dei corsi d’acqua e delle località, in cui si sono tenuti i lavori.

Le informazioni raccolte serviranno, oltre che internamente, anche nei rapporti con la Regione Toscana, le Amministrazioni Comunali, i cittadini-consorziati per verificare e risolvere eventuali segnalazioni di criticità o richieste di intervento. Nei giorni scorsi si è tenuta, per il personale operativo dell’ente consortile, anche una nuova occasione formativa in materia di sicurezza sul lavoro con prove pratiche di spegnimento di fuochi ed incendi.

MARCHE: PUBBLICAZIONE PRESTIGIOSA

L’alta Valle del Foglia e l’invaso di Mercatale sono protagonisti di un importante studio condotto dall’Università di Urbino per conto del Consorzio di bonifica Marche ed i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale Land: un privilegio riconosciuto quest'anno a pochissimi italiani.

Artefici del risultato sono Riccardo Santolini ed Elisa Morri, docenti del Dipartimento di Studi Umanistici, che hanno approfondito quali importanti effetti possa avere l’applicazione di buone pratiche agricole nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè nella tutela e valorizzazione del suolo: una mancata spesa, cioè un risparmio di diversi milioni di euro da parte delle amministrazioni pubbliche e della collettività tutta.

Sono stati analizzati gli scenari e quantificati i mancati costi, che potrebbero esserci nell’alta valle del Foglia, se venissero applicate le buone pratiche agricole, previste dal Piano di Sviluppo Rurale e che potrebbero ridurre fortemente il dissesto idrogeologico, la perdita di suolo, migliorando la stabilità dei versanti. In concreto, sono stati valutati gli effetti delle azioni conservative dei suoli e che, sommate alla capacità di aggregazione tra agricoltori, potrebbero “valere” fino a dodici milioni di euro.

Sono stati analizzati gli scenari e quantificati i mancati costi, che potrebbero esserci nell’alta valle del Foglia, se venissero applicate le buone pratiche agricole, previste dal Piano di Sviluppo Rurale e che potrebbero ridurre fortemente il dissesto idrogeologico, la perdita di suolo, migliorando la stabilità dei versanti. In concreto, sono stati valutati gli effetti delle azioni conservative dei suoli e che, sommate alla capacità di aggregazione tra agricoltori, potrebbero “valere” fino a dodici milioni di euro.

Un esempio: l’interramento dell’ invaso di Mercatale obbliga l’ente consortile a spendere molti milioni di euro per togliere i sedimenti accumulati; parte di questi costi potrebbero essere evitati con l’applicazione di pratiche agricole attente alla conservazione del suolo e alla stabilità dei versanti come le colture, che favoriscono la conservazione del suolo; su certe pendenze, inoltre, dovrebbe essere vietato lasciare nudo il terreno evitando l’innesco di dissesti e conseguenti alti costi di ripristino. In questo modo, parte dei costi risparmiati per liberare Mercatale potrebbero essere corrisposti agli agricoltori come riconoscimento per il mantenimento di una funzione ecologica a beneficio della comunità.

Questi vengono chiamati servizi ecosistemici e sono già stati definiti nella legge 221/2015: premiare economicamente chi tutela il territorio e le risorse come l’acqua, è necessario per mantenere la collina e la montagna popolate, avere buoni prodotti e sviluppare azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

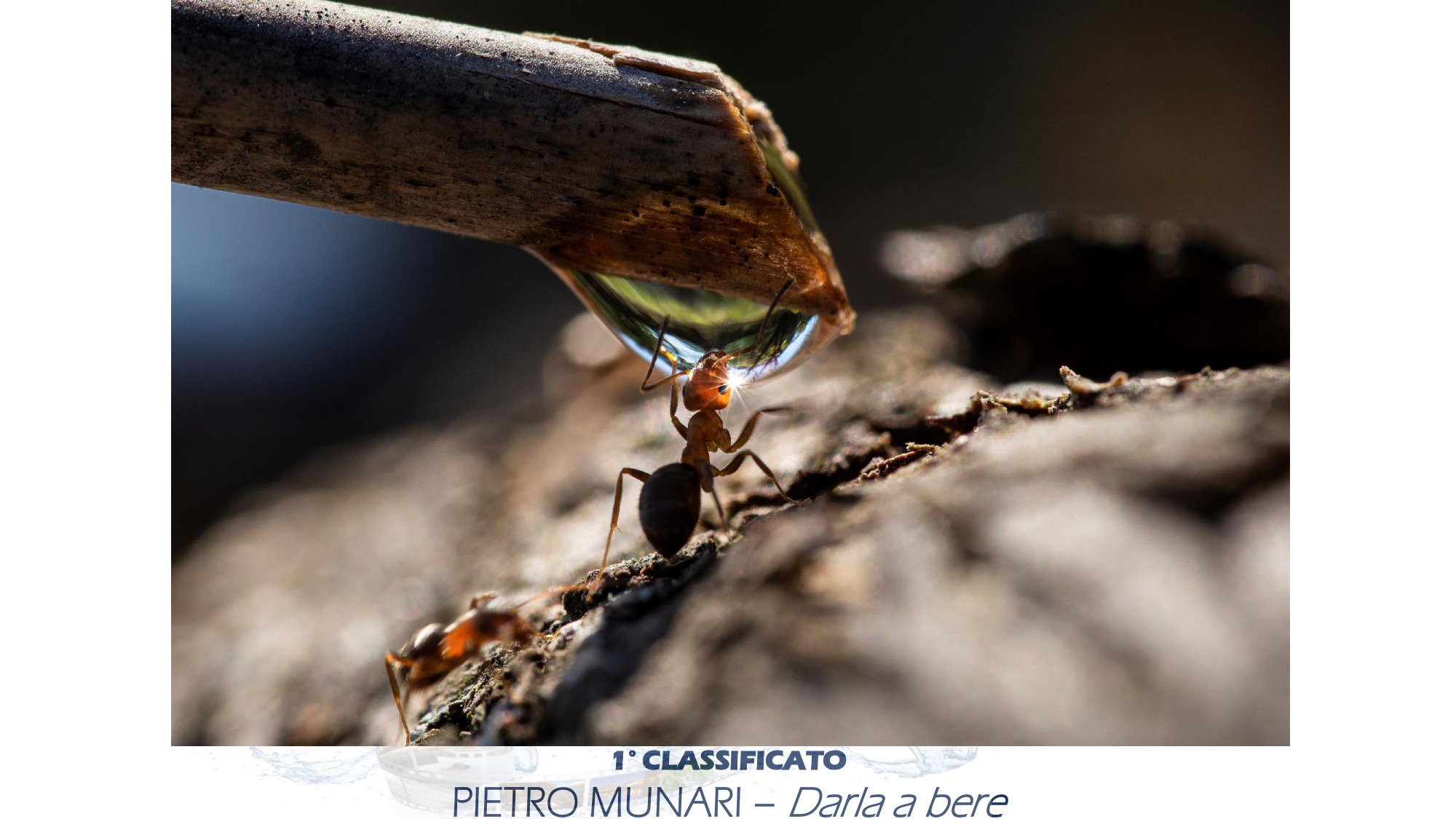

È LA FORMICA CHE SI DISSETA DEL VICENTINO PIETRO MUNARI L’IMMAGINE VINCITRICE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “OBIETTIVO ACQUA”

E’ stata la fotografia di una formica, che si disseta da una goccia d’acqua (titolo: Darla a bere), l’immagine scelta da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde a suggello della Giornata Mondiale delle Aree Umide; la premiazione del 3° Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua” si è tenuta a Roma presenti, fra gli altri, il Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Francesco Battistoni e l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture di Roma, Ornella Segnalini, nonchè i Presidenti delle tre realtà promotrici: Ettore Prandini (Coldiretti), Alfonso Pecoraro Scanio (Fondazione Univerde), Francesco Vincenzi (ANBI).

Al vincitore, Pietro Munari di Marano Vicentino, è andata una targa ed un premio in denaro, così come al secondo e terzo classificati: i lombardi Fulvio Sudati e Maurizio Portone. Le menzioni di categoria sono andate al milanese Pasquale Costagliola (“Acqua è…città”), al novarese Mario Motta (“Acqua è…paesaggio”), al livornese Nicola Casarosa (“Cambiamenti climatici: difendere l’acqua, difendersi dall’acqua”); la menzione speciale FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) è stata assegnata al romano Massimiliano Rolando (“A due ruote lungo l’argine”), mentre quella della Fondazione Campagna Amica è stata attribuita al vercellese Francesco Gardini (“Il cibo è irriguo”).

Al vincitore, Pietro Munari di Marano Vicentino, è andata una targa ed un premio in denaro, così come al secondo e terzo classificati: i lombardi Fulvio Sudati e Maurizio Portone. Le menzioni di categoria sono andate al milanese Pasquale Costagliola (“Acqua è…città”), al novarese Mario Motta (“Acqua è…paesaggio”), al livornese Nicola Casarosa (“Cambiamenti climatici: difendere l’acqua, difendersi dall’acqua”); la menzione speciale FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) è stata assegnata al romano Massimiliano Rolando (“A due ruote lungo l’argine”), mentre quella della Fondazione Campagna Amica è stata attribuita al vercellese Francesco Gardini (“Il cibo è irriguo”).

“I Consorzi di bonifica – ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI - curano centinaia di aree umide ed oasi naturalistiche lungo tutta la Penisola. Il Concorso Fotografico Obiettivo Acqua ha lo scopo di contribuire a ricucire il rapporto fra uomo e risorse idriche, valorizzandone la gestione. È un tassello del nostro impegno per un diverso modello di sviluppo, che abbia al centro il territorio nelle sue varie espressioni.”

EMILIA ROMAGNA: GIORNATA MONDIALE AREE UMIDE: VIDEO CONCORSO “AD HOC”

In occasione della Giornata Mondiale delle Aree Umide, il Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna) ha invitato le scuole locali alla XIV edizione del concorso “Acqua &Territorio” dedicato ai giovanissimi videomaker: candidabili cortometraggi e “stories” per “social”, realizzati con lo “smartphone” sia da classi che da singoli studenti.

Oggetto del concorso è l'ideazione, la produzione e la realizzazione di video, che raccontino l’ecosistema, che si annida in canali, fossi, maceri, valli, invasi ed aree umide, attraverso le forme di vita animali e vegetali, che li popolano. Per l'anno scolastico in corso, ente consortile ed ANBI Emilia-Romagna propongono l'annuale concorso a premi, dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Oggetto del concorso è l'ideazione, la produzione e la realizzazione di video, che raccontino l’ecosistema, che si annida in canali, fossi, maceri, valli, invasi ed aree umide, attraverso le forme di vita animali e vegetali, che li popolano. Per l'anno scolastico in corso, ente consortile ed ANBI Emilia-Romagna propongono l'annuale concorso a premi, dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Gli studenti, in collaborazione con gli insegnanti e con il supporto dei tecnici dell’ente consortili, possono ideare, produrre, realizzare un breve video narrativo, nel quale l’approccio è lasciato alla loro creatività ed interpretazione. I partecipanti possono presentare un elaborato digitale come opera collettiva della classe o l’opera soggettiva di un singolo alunno.

Obbiettivo del concorso è evidenziare ricchezza e specificità del paesaggio generato dagli ambienti acquatici creati dal complesso reticolo di superficie (casse d'espansione, canali, invasi, maceri e aree umide rinaturalizzate naturalistiche...).

La scadenza per la presentazione dei video è il 22 Marzo 2022, Giornata Mondiale dell'Acqua. I prodotti video vincenti parteciperanno all’”Amarcort Film Festival”, che si svolgerà nel mese di novembre 2022 a Rimini. Per saperne di più, le modalità di partecipazione si trovano nel bando pubblicato nella sezione scuole del sito del Consorzio di bonifica Renana.

NUOVI DIRETTORI

L’ing. Paolo Micheletti è il nuovo Direttore Unico del Consorzio Naviglio Città di Cremona, con sede nel capoluogo, mentre l’ing. Gian Marco Saba è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di bonifica Nurra, con sede a Sassari).

Infine, il dott. Giuseppe Barbagallo è stato indicato come Direttore Generale del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, con sede a Catania.

VINCENZI IN WEB

Il Presidente ANBI, Francesco Vincenzi, interverrà mercoledì 9 Febbraio p.v. al webinar Coldidattica per lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare “Il cibo giusto per le future generazioni”; l’incontro, dedicato ai legumi, avrà inizio alle ore 16.30 e sarà riservato agli insegnanti dell’Emilia Romagna, iscritti ad apposito progetto.

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it