DALL’ASSETATA PUGLIA UNA BUONA NOTIZIA: INAUGURATO IMPIANTO AFFINAMENTO ACQUE REFLUE NEL FOGGIANO

VINCENZI: “ACQUE DEPURATE E BACINI MULTIFUNZIONALI SONO CARDINI DELLA STRATEGIA DI RESILIENZA ALLA CRISI CLIMATICA”

Oltre 3 milioni d’acqua affinata alle 4000 aziende agricole, che operano su 7000 ettari nel territorio dell’Alto Tavoliere: è questa la potenzialità del nuovo impianto per il riuso delle acque depurate ad uso agricolo, realizzato dal Consorzio di bonifica Capitanata (con sede a Foggia) e da AQP – Acquedotto Pugliese a San Severo, nella Daunia, una provincia dove quest’anno si è dovuto sacrificare l’agricoltura irrigua per destinare le acque residue al consumo potabile in una delle estati più calde mai registrate.

Si tratta del progetto di completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Fortore, realizzato e già collaudato, grazie ad un finanziamento regionale di 20 milioni di euro (Patto per la Puglia – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2022).

.jpeg) “E’ questa un’ulteriore, importante dimostrazione del percorso, che stiamo perseguendo con le grandi società idriche del Paese per utilizzare una massa d’acqua determinante di fronte all’incertezza meteo, causata dalla crisi climatica; contestualmente ribadiamo la necessità di avviare il Piano Nazionale Invasi Multifunzionali, proposto con Coldiretti per aumentare le capacità di trattenere le acque di pioggia: in Italia siamo all’ 11%, mentre Francia e Spagna superano il 30%” ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“E’ questa un’ulteriore, importante dimostrazione del percorso, che stiamo perseguendo con le grandi società idriche del Paese per utilizzare una massa d’acqua determinante di fronte all’incertezza meteo, causata dalla crisi climatica; contestualmente ribadiamo la necessità di avviare il Piano Nazionale Invasi Multifunzionali, proposto con Coldiretti per aumentare le capacità di trattenere le acque di pioggia: in Italia siamo all’ 11%, mentre Francia e Spagna superano il 30%” ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“Parte dalla provincia di Foggia una nuova forma di gestione idrica collettiva e quello di San Severo è il più grande impianto complesso della Puglia – ha affermato la Direttrice Generale AQP-Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa – Oltre tre milioni di metri cubi d’acqua non vanno più buttati a mare, ma sono a disposizione dell’agricoltura foggiana, che sta attraversando un periodo drammatico a causa della scarsità idrica.”

“Il nostro compito – ha spiegato il Presidente del Consorzio di bonifica Capitanata, Giuseppe De Filippo - è quello di distribuire l’acqua, che AQP provvede ad affinare. Grazie a questo impianto si recupereranno circa 100 litri d’acqua al secondo da destinare all’agricoltura, in attesa di inaugurare gli impianti di Foggia e di importanti centri della provincia daunia per arrivare ad utilizzare almeno altri 15 milioni di metri cubi d’acqua. Recuperare e riutilizzare l’acqua reflua è un investimento per l’agricoltura, per l’ambiente e per le nuove generazioni.”

“Come ANBI lavoriamo per unire molteplici competenze, come quelle dei Consorzi di bonifica e dei gestori del servizio idrico, aiutando così le Istituzioni a prendere le decisioni migliori. Da parte nostra, abbiamo la precisa volontà di utilizzare tutte le acque reflue, che possono essere riutilizzate, garantendo però la salubrità del cibo, nonché la tutela dell’eccellenza del made in Italy agroalimentare. Quello foggiano è un esempio virtuoso” ha aggiunto il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano.

“L’adeguamento del Distretto 11 Fortore segna un vero cambio di passo – ha concluso il Direttore dell’ente consortile foggiano, Francesco Santoro - La tecnologia adottata ci consentirà di trasformare l’acqua reflua da scarto a risorsa, riducendo l’impatto ambientale con benefici concreti per il territorio.”

OSSERVATORIO ANBI RISORSE IDRICHE

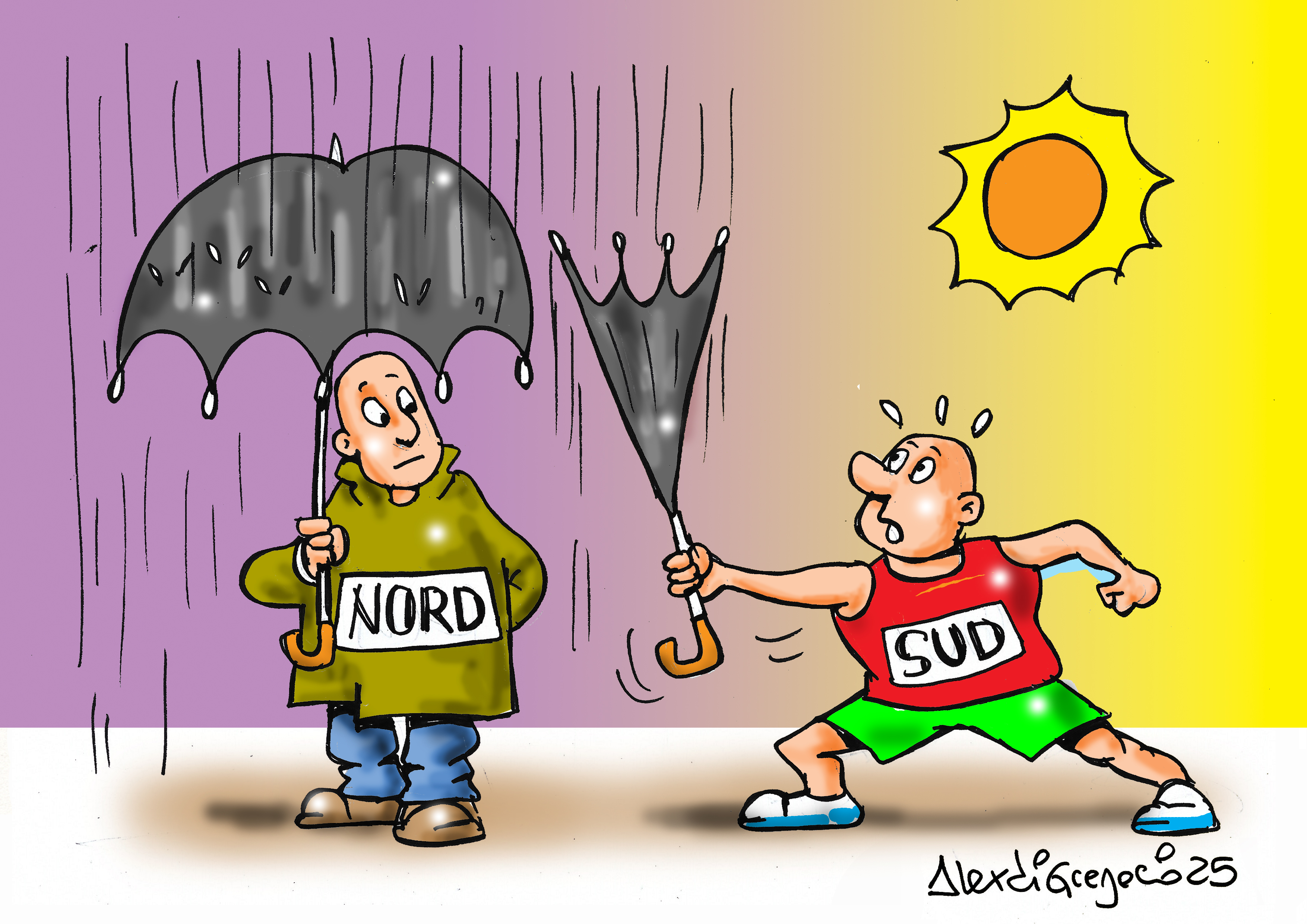

BILANCIO DELL’ANNO IDROLOGICO FRA NORD FRADICIO E SUD SICCITOSO: LO SPARTIACQUE E’ L’APPENNINO SETTENTRIONALE

VINCENZI: “L’ESTREMIZZAZIONE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI AUMENTA I RISCHI IDROGEOLOGICI MA NON AIUTA L’EQUILIBRIO IDRICO”

Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche non può che iniziare, rendendo omaggio a Paolo Sottocorona, “il meteorologo di La 7”, scomparso ieri.

“Con lui, ANBI ed il nostro Osservatorio avevano costruito un rapporto di confronto anche critico, ma sempre improntato al garbo, che caratterizzava la figura di Paolo” ha ricordato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, l’immagine finale dell’anno idrologico 2024-2025 è quella di un’Italia dell’acqua spaccata tra un Nord ricchissimo di risorsa idrica ed un Meridione ancora strangolato dalla siccità, dove la parola “pioggia” diventa sempre più sinonimo di nubifragi, come quelli che hanno colpito l’Agrigentino, in Sicilia e la Puglia dove, ad Ostuni, si è registrata anche la morte di un uomo travolto dal fiume di fango generatosi a causa dei circa 115 millimetri di pioggia caduti in due giorni, cioè il 53% in più di quanto cade normalmente sulla zona a nel mese di ottobre.

“Questi eventi estremi, soprattutto quando si manifestano in territori segnati da una lunga insufficienza di precipitazioni ed in mancanza di adeguate infrastrutture idrauliche – ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - rappresentano un crescente pericolo idrogeologico e non incidono sul riequilibrio del bilancio idrico, perché i terreni aridi, risultando meno permeabili, favoriscono il rapido e talvolta devastante ruscellamento dell’acqua verso il mare.”

.jpg) La linea di confine della frattura idrica dell’Italia è segnata dal bacino dell’Appennino Settentrionale: tutte le regioni del Nord hanno registrato cumulate pluviometriche importanti anche a Settembre, segnando veri e propri record di pioggia come i mm. 340 caduti sull’Alessandrino in 10 ore o i mm. 220 (su Seveso), che hanno inondato i comuni dell’hinterland Nord di Milano in sole 7 ore.

La linea di confine della frattura idrica dell’Italia è segnata dal bacino dell’Appennino Settentrionale: tutte le regioni del Nord hanno registrato cumulate pluviometriche importanti anche a Settembre, segnando veri e propri record di pioggia come i mm. 340 caduti sull’Alessandrino in 10 ore o i mm. 220 (su Seveso), che hanno inondato i comuni dell’hinterland Nord di Milano in sole 7 ore.

In Veneto le precipitazioni di Settembre sono state superiori del 23% alla media ed a livello di bacino si devono citare i record registrati dai fiumi Tagliamento (+161%) e Lemene (+70%).

In Piemonte, +37% di pioggia a Settembre con record nei bacini dei fiumi Orba (+124%), Ticino Settentrionale (+66%) e Bormida (+64%), ma anche sorprendentemente i deficit pluviometrici del Piemonte Meridionale e di quello Occidentale (rispettivamente -36,3% e -21,4%); complessivamente ’anno idrologico si è chiuso a livello regionale con il 20% in più d’acqua.

In Valle d’Aosta, è finora piovuto il doppio rispetto alla media degli scorsi 20 anni.

Anche la Toscana, dopo un Agosto piovoso ha registrato cumulate settembrine ben più alte della media, soprattutto sulle province settentrionali.

Per contro, nell’Italia Centro-Meridionale, si è ancora alle prese con valori di stoccaggio idrico tra i più bassi almeno del recente ventennio: questo accade in Sardegna, in Puglia, in Basilicata ed in alcune province campane e calabresi; permane critica la situazione di diversi laghi naturali nel Lazio ed in Umbria.

Entrando nel dettaglio del report settimanale, i grandi laghi del Nord sono ancora ricchi d’acqua e con livelli idrometrici ben più alti della media storica: Verbano pieno al 92%, Lario al 72,9%. Benaco al 61,4% e Sebino al 60%.

Sono in calo le portate del fiume Po, che scende sotto i valori medi del periodo (a Torino -47%, Piacenza -18%, a Pontelagoscuro -5% ca.).

In Valle d’Aosta si riducono i flussi di Dora Baltea e torrente Lys.

In Piemonte, il fiume Stura di Lanzo, pur vedendo ridursi l’altezza idrometrica, mantiene una portata superiore al normale; tornano sotto media, invece, Stura di Demonte e Toce.

In Lombardia le riserve idriche superano ora i 1803 milioni di metri cubi (+29% sulla media storica), segnano quasi +9% sull’idricamente fortunato 2024.

In Liguria, il fiume Vara, così come l’Entella, registra una riduzione della portata mentre, a Ponente, l’Argentina mantiene livelli idrometrici superiori al normale.

In Veneto cresce il fiume Livenza e conserva valori di portata superiori rispetto a quelli consueti di Settembre; in calo sono Adige, Brenta (-38,4% sulla media), Bacchiglione (-24% ca.) e Piave. Gli invasi del bacino dell’Adige hanno volumi di riempimento pari al 74%, quelli del Piave al 50%, mentre decisamente inferiori sono i volumi idrici stoccati nei bacini del Corlo sul Brenta (19%) e della Livenza (25%).

In Emilia-Romagna si riducono i livelli dei fiumi Enza e Taro., mentre nei bacini piacentini di Molato e Mignano rimangono complessivamente 1.380.000 metri cubi d’acqua.

Portate sotto media questa settimana per i fiumi della Toscana: il Serchio, pur in crescita, registra tuttavia flussi inferiori di circa il 53% alla media dello scorso ventennio; a Pontedera, la portata dell’Arno è di soli mc/s 10,20 invece dei consueti mc/s 29 in questo periodo; la portata dell’Ombrone è sotto il Deflusso Minimo Vitale.

Nelle Marche sono stabili i livelli idrometrici nei bacini fluviali e le riserve idriche negli invasi sono ancora abbondanti (mln. mc. 38,86).

Sull’ Umbria, a Settembre sono caduti circa 82 millimetri di pioggia, cioè meno del 2024. L’invaso di Maroggia trattiene ancora 1.830.000 metri cubi d’acqua, cioè un volume superiore a quello dello scorso quinquennio. Sale di 1 centimetro il livello del lago Trasimeno e cresce la portata del fiume Topino.

Nel Lazio, in meno di due settimane il livello del lago di Bracciano ha subìto un decremento di cm. 9, mantenendosi però superiore rispetto a quanto registrato lo scorso anno; l’autunno è iniziato negativamente anche per i due laghi castellani, Albano e Nemi, che in una settimana vedono le altezze idrometriche ridursi rispettivamente di cm. 6 e cm. 5. Tra i fiumi laziali è in crescita il Tevere, stabile l’Aniene, in calo il Velino.

In Campania, portate in calo per i fiumi Sele e Volturno, mentre stabili sono quelle del Garigliano.

In Basilicata, la riduzione settimanale dei volumi trattenuti dalla diga di monte Cotugno ammonta ad oltre 4 milioni e mezzo di metri cubi: nel grande invaso lucano rimane solamente il 16,7% dell’acqua invasabile, mentre il secondo più grande invaso della regione, Pertusillo, è pieno al 25%. Complessivamente le residue riserve idriche lucane ammontano a mln. mc.102.

In Puglia, i bacini della Capitanata ospitano poco più di 53 milioni di metri cubi d’acqua, cioè un quantitativo maggiore dello scorso anno (mln. mc.12,34), ma frutto del sacrificio economico delle aziende agricole, costrette a rinunciare all’irrigazione per destinare le scarse riserve trattenute dalle dighe all’esclusivo consumo potabile.

In Sardegna, infine, i 716,23 milioni di metri cubi d’acqua, contenuti negli invasi a fine Settembre, rappresentano il quantitativo più basso da almeno 15 anni a questa parte. Le criticità più acute rimangono quelle riguardanti i territori di Nurra ed Alto Cixerri, dove le residue riserve sono rispettivamente il 7,53% ed il 7,05% dei volumi autorizzati. Sull’altro versante dell’Isola va segnalato il deficit del serbatoio Maccheronis (-83% sui volumi d’invaso).

TUTELA DELLE AREE UMIDE ULTIMA FRONTIERA CONTRO IL CUNEO SALINO

VINCENZI: “A FEBBRAIO, INIZIATIVA NAZIONALE IN TOSCANA”

“La crisi climatica sta cambiando il territorio e le aree umide non sono solo straordinari ecosistemi, ma sono una barriera, che va salvaguardata di fronte all’incedere del cuneo salino. Per questo, ad inizio 2026, daremo vita ad un’iniziativa nazionale per sensibilizzare su un tema di crescente attualità.” Ad annunciarlo è stato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI.

“La progressiva salinizzazione dei territori è un dramma per l’economia agricola e l’equilibrio degli ecosistemi. La Toscana è terra all’avanguardia nella ricerca ambientale ed è per questo che richiameremo lì l’attenzione mediatica” ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Nel Parco della Maremma, ad esempio, si stanno avviando sperimentazioni su tratti fluviali per studiare le conseguenze tra i tipi di intervento, che possono essere attuati anche alla luce dei cambiamenti climatici e della costante necessità di modificare l’approccio gestionale alla vegetazione ed alle aree boschive: nel delicato biotopo si è al lavoro per mettere assieme esigenze di natura idraulica ed ecologica nella gestione dei fiumi.

La necessità di confronto nasce dalla richiesta dell'Ente Parco di chiedere maggiori garanzie rispetto al taglio della vegetazione ripariale, su cui il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto) ha convenuto, evidenziando come l’azione di difesa delle comunità dal rischio idraulico, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente, non possa che andare di pari passo con tecniche di taglio in armonia con la natura e la biodiversità.

La necessità di confronto nasce dalla richiesta dell'Ente Parco di chiedere maggiori garanzie rispetto al taglio della vegetazione ripariale, su cui il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto) ha convenuto, evidenziando come l’azione di difesa delle comunità dal rischio idraulico, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente, non possa che andare di pari passo con tecniche di taglio in armonia con la natura e la biodiversità.

Da qui nasce l’accordo, che coinvolgerà più soggetti determinati a lavorare per il bene comune del fiume Ombrone.

“L’obbiettivo è di definire strategie e pratiche d’intervento per agire sui corsi d’acqua, definendo modalità sperimentali, che tengano conto del contesto climatico ed ecologico profondamente mutato - precisa Simone Rusci, Presidente del Parco della Maremma - Il tavolo tecnico avrà il compito di sperimentare nuove tecniche di taglio e di reimpianto, misurando effetti ed impatti.”

“L’idea è quella di mettere a sistema le nostre competenze, ma anche gli esperti delle Università, con le quali collaboriamo. Vogliamo mettere al centro di questo progetto le risposte scientifiche, che gli studi ci daranno – aggiunge Federico Vanni, Presidente del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud – L’inizio della collaborazione con il Parco della Maremma rappresenta un passaggio importante nella strategia, che abbiamo impostato: intervenire sui corsi d’acqua in sintonia con gli ecosistemi.”

Il tavolo tecnico proporrà anche valutazioni e studi per interventi su fossi e canali del reticolo secondario, che rappresenta un rifugio importante per molte specie di rettili ed uccelli; all’orizzonte anche alcune ipotesi di ricostruzione e di interventi compensativi per l’habitat locale.

Più a Nord, nel Pistoiese, è invece al via la seconda fase d’intervento del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno (con sede a Pisa) nel Padule di Fucecchio, importante area umida.

L’avvio di questi lavori coincide con la chiusura dei precedenti cantieri all’interno del cratere palustre: sono stati effettuati il taglio della vegetazione ed alcune sistemazioni idrauliche.

“I lavori sono partiti appena abbiamo ricevuto dalla Regione Toscana l’autorizzazione a procedere anche sulle aree contigue del Padule di Fucecchio – spiega Maurizio Ventavoli, Presidente dell’ente consorziale – Ora dobbiamo procedere con la massima celerità in vista dell’incedere del periodo autunnale. L’ambiente deve essere preparato a mesi, che già si preannunciano meteorologicamente incerti.”

PROGETTO SWAMRISK: UNA RETE DI MONITORAGGIO CONTRO L’INTRUSIONE SALINA

VINCENZI: “CONOSCERE È INDISPENSABILE PER AUMENTARE LA RESILIENZA DEI TERRITORI”

E’ stata la padovana città di Este, nella sede del Consorzio di bonifica Adige Euganeo (con sede ad Este), ad ospitare l’incontro di “midterm” di SWAMrisk, il progetto europeo che unisce partner scientifici ed istituzionali di Italia e Croazia per monitorare le acque sotterranee e sviluppare strategie contro la siccità, nonché l'intrusione salina nelle aree costiere.

L'intrusione salina è un problema, che ha le sue radici nella morfologia di una porzione di territorio, prossima alla laguna di Venezia: si tratta di circa 15.000 ettari (territori nei comuni di Correzzola, Codevigo, Cona, Cavarzere, Chioggia e Pontelongo) soggiacenti fino a 4 metri sotto il livello del mare.

La contaminazione salina degli acquiferi comporta una riduzione nella disponibilità di acque dolci e nella biodiversità fino alla desertificazione di aree via via più estese: il sale, infatti, rende i suoli non più adatti alle colture e, nel caso di studio, sta mettendo a rischio un’area di 24.000 ettari.

"E’ dagli anni '90 che abbiamo iniziato a notare una progressiva diminuzione delle rese agricole in quelle zone" ha sottolineato Fabrizio Bertin, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

“In Veneto sono circa 240.000 gli ettari sotto il livello del mare, gran parte di questi sono soggetti a subsidenza ed intrusione del cuneo salino: significa 8 miliardi di economia agricola da salvaguardare” ha precisato Alex Vantini, Presidente ANBI Veneto.

Per affrontare questa emergenza, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha aderito al progetto transfrontaliero SWAMrisk ("Subsurface WAter monitoring and Management to prevent drought risk in coastal systems"), finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027 con un budget complessivo di 2.190.000 euro.

Il progetto si concentra su tre aree di studio principali: la laguna di Venezia e il delta del Po in Italia, il delta del fiume Neretva in Croazia. Il progetto, avviato nel 2024, ha completato la fase iniziale di ricognizione ed attualmente si sta implementando il sistema di monitoraggio con l'installazione di nuove stazioni di osservazione.

L'approccio di SWAMrisk combina la ricerca idrogeologica avanzata con l'implementazione di soluzioni tecnologiche: questi dispositivi non sono infatti semplici pozzi, ma veri e propri occhi scientifici nel sottosuolo; l'installazione di permanenti centraline di rilevamento permetterà di raccogliere e trasferire, in tempo reale, dati cruciali come il livello, la conducibilità (un indicatore diretto della salinità) e la temperatura delle acque sotterranee. Questi dati confluiranno in un database innovativo ("Hydro-cloud"), che renderà le informazioni accessibili ad un'ampia comunità di ricerca ed a tutti gli enti interessati.

SWAMrisk coinvolge un consorzio di otto partner italiani e croati: il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geoscienze e Georisorse (CNR-IGG), la Regione del Veneto, M3E srl, l'Università di Spalato, Dunea, Croatian Water, Aequum ltd.

SWAMrisk coinvolge un consorzio di otto partner italiani e croati: il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Geoscienze e Georisorse (CNR-IGG), la Regione del Veneto, M3E srl, l'Università di Spalato, Dunea, Croatian Water, Aequum ltd.

Nell'ambito del progetto, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha realizzato pozzi piezometrici in due località strategiche a Buoro, nel comune di Cavarzere ed a Punta Gorzone di Chioggia. I carotaggi, completati ad inizio Maggio, hanno permesso di studiare la composizione geologica del sottosuolo, risalente a un periodo compreso tra 22.000 e 10.000 anni fa.

La ricerca condotta a Punta Gorzone ha portato ad una scoperta di eccezionale importanza: attraverso due carotaggi (a 15 metri e 35 metri di profondità) i ricercatori hanno intercettato due corpi acquiferi distinti, separati da un "acquitard" (strato naturale di argille e limi compatti spesso oltre 10 metri), che agisce da barriera; mentre l'acquifero superficiale è risultato gravemente compromesso dall'intrusione salina con concentrazioni che raggiungono i 14 grammi per litro, il secondo pozzo ha rivelato un’inaspettata riserva d’acqua dolce, tra i 28 ed i 35 metri di profondità, con una concentrazione salina di appena 1 grammo per litro.

"Questa scoperta conferma l'importanza del progetto SWAMrisk – ha commentato Luigi Tosi, Dirigente di Ricerca C.N.R. - Uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di identificare se esistono ancora acquiferi non contaminati dal sale, dove si trovano, se e come possano essere sfruttati senza, ad esempio, aggravare il problema della subsidenza."

“Il ruolo dei Consorzi di Bonifica – ha evidenziato Francesco Vincenzi, Presidente ANBI - si sta evolvendo per rispondere alle sfide del nostro tempo: se, un secolo fa, la Bonifica rappresentava l'opera d'intervento principale per rendere salubri i terreni, oggi il nostro obbiettivo è rendere il territorio resiliente alle conseguenze della crisi climatica.”

“Per fare ciò – ha aggiunto il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano - la ricerca scientifica diventa un pilastro essenziale. Il progetto SWAMrisk ne è un esempio, offrendo gli strumenti per studiare ed affrontare il fenomeno della risalita del cuneo salino e l'intrusione nelle falde acquifere. Le sue indicazioni consentiranno di plasmare un territorio che sia produttivo e sostenibile per le generazioni future.”

“Il nostro compito – ha concluso Francesco Vincenzi - non è semplicemente custodire il paesaggio che abbiamo ereditato, ma guardare avanti con lungimiranza.”

Le indagini scientifiche e i dati precisi che il Consorzio di bonifica Adige Euganeo sta raccogliendo sull'avanzamento della salinizzazione saranno fondamentali per aggiornare e sbloccare due importanti progetti con l'obbiettivo generale di trattenere a monte le acque dolci necessarie per contrastare la risalita del cuneo salino, stabilizzare gli ecosistemi fluviali ed accumulare risorse idriche per l'irrigazione, in particolare durante i periodi di siccità: il primo progetto, fermo da anni, è lo sbarramento antintrusione salina sul fiume Brenta, bloccato a causa della mancanza di fondi; il secondo progetto riguarda la realizzazione di un bacino di accumulo idrico a Ca’ Bianca di Chioggia e che, con una capacità di circa 210.000 metri cubi d'acqua, potrebbe fornire una riserva di acqua dolce per circa 15 giorni.

ABRUZZO

INSIEME PER TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO

È stato siglato un Protocollo d’Intesa tra ANBI Abruzzo ed il Dipartimento Ingegneria Civile, Edile–Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila. L’accordo sancisce una collaborazione strategica ed istituzionale, volta a promuovere attività di ricerca, formazione ed innovazione tecnologica nel campo dell’idraulica, delle costruzioni idrauliche, della gestione del territorio e dell’efficientamento energetico, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza idraulica e la sostenibilità ambientale del territorio abruzzese.

L’intesa nasce dalla volontà di unire le competenze operative dei consorzi di bonifica e le conoscenze scientifiche del mondo accademico in un percorso comune di sviluppo, studio ed applicazione di tecnologie e metodologie innovative per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

L’accordo prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, la partecipazione a programmi nazionali ed internazionali, l’organizzazione di attività formative, workshop e seminari tematici, oltre alla promozione di tirocini, tesi di laurea e dottorati di ricerca su temi di interesse condiviso.

“Con questa convenzione – ha dichiarato Enisio Tocco, Presidente ANBI Abruzzo – intendiamo rafforzare un modello di cooperazione virtuoso tra il mondo accademico e quello operativo. La collaborazione con il DICEAA ci consente di mettere a sistema competenze e risorse per affrontare in maniera più efficace le sfide legate alla gestione dell’acqua, alla difesa del suolo e all’adattamento ai cambiamenti climatici, generando benefici concreti per l’intero territorio abruzzese.”

Marcello Di Risio, Direttore DICEAA, ha sottolineato come “questa sinergia rappresenti un’opportunità per sviluppare ed applicare modelli avanzati di analisi e gestione delle risorse idriche, integrando ricerca scientifica e conoscenze tecniche. L’Università dell’Aquila è orgogliosa di contribuire con la propria esperienza al servizio della collettività e della sicurezza del territorio.”

La collaborazione avrà ricadute dirette sul territorio abruzzese, favorendo la prevenzione del rischio idrogeologico, l’uso sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione del capitale umano attraverso percorsi formativi mirati: un modello di cooperazione, che potrà rappresentare un riferimento anche a livello nazionale per la gestione integrata e sostenibile del territorio.

"Da tempo frequentiamo un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo universitario, di cui l'accordo abruzzese è un ulteriore, importante tassello. Ricerca ed innovazione, ma anche cultura, sono infatti, insieme a manutenzione ed infrastrutture idrauliche per il territorio, fondamenti della nostra strategia di resilienza alla crisi climatica – ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Il Protocollo, della durata di cinque anni, potrà essere rinnovato ed ampliato nel tempo, aprendo la strada ad ulteriori iniziative di collaborazione tecnico-scientifica tra ANBI Abruzzo e l’Università dell’Aquila, a beneficio della comunità e del futuro sostenibile della regione.

VENETO

VISITA ISTITUZIONALE NEI LUOGHI CHIAVE DELLA BONIFICA.

Il Consorzio di bonifica Adige Po (con sede a Rovigo) ha accompagnato in visita tecnica, ai luoghi strategici del comprensorio, una delegazione istituzionale del Polesine, per illustrare interventi, criticità, progettualità, pregi ambientali e paesaggistici del territorio.

Il Consorzio di bonifica Adige Po (con sede a Rovigo) ha accompagnato in visita tecnica, ai luoghi strategici del comprensorio, una delegazione istituzionale del Polesine, per illustrare interventi, criticità, progettualità, pregi ambientali e paesaggistici del territorio.

L’iniziativa si è svolta nel quadro delle azioni, che l’ente consortile svolge per dare evidenza al grande lavoro necessario per mantenere in efficienza la rete idraulica; tra i partecipanti alla delegazione istituzionale, il Prefetto di Rovigo, Franca Tancredi.

La visita si è articolata dalla presa irrigua della Bova a Badia Polesine fino all'impianto idrovoro di Cavanella Po ad Adria, passando per la chiavica di Calto, attraverso cui l'ente consortile deriva l’acqua del fiume Po, recentemente oggetto di un intervento per migliorarne le funzionalità idrauliche.

EMILIA ROMAGNA

RIGENERAZIONE IMPIANTO IDRAULICO

La pianura a nord della via Emilia, situata tra i torrenti Samoggia e Lavino, ha una quota troppo bassa per riuscire a scolare autonomamente in corsi d'acqua, che scorrono arginati più in alto dei suoli circostanti, che tornerebbe palude in un solo inverno piovoso.

Ma dal secondo Dopoguerra, in località Forcelli del comune di Anzola è attivo un impianto idrovoro del Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna), che “solleva” le piogge raccolte da 150 chilometri di canali artificiali ed immette tali acque meteoriche nei due torrenti, affinché giungano al mare.

Ma dal secondo Dopoguerra, in località Forcelli del comune di Anzola è attivo un impianto idrovoro del Consorzio di bonifica Renana (con sede a Bologna), che “solleva” le piogge raccolte da 150 chilometri di canali artificiali ed immette tali acque meteoriche nei due torrenti, affinché giungano al mare.

Questo impianto realizzato tra 1950 e 1960 è costituito da porte vinciane e da cinque pompe idrovore meccaniche, in grado di sollevare e recapitare nel torrente regionale Samoggia fino 16,5 metri cubi d'acqua al secondo. L'impianto viene alimentato con energia elettrica e, grazie all'intervento appena concluso, ne è stata ripristinata la completa funzionalità, che le recenti alluvioni avevano compromesso.

Grazie a questi lavori sono state completamente rinnovate le componenti elettromeccaniche che alimentano e governano la funzionalità dell'intero impianto e ne consentono il telecontrollo anche da remoto.

È questo il 60° intervento concluso dall'alluvione del Maggio 2023 sul totale di 115 opere già progettate e programmate per una completa rigenerazione sia della rete dei canali artificiali che degli impianti del sistema di bonifica. Si tratta di attività mirate a rendere la fragile pianura bolognese più sicura dal punto di vista idraulico. L'intervento è valso l’investimento di 1 milione di euro, resi disponibili dalla Struttura Commissariale di Missione per la Ricostruzione post Alluvione.

TOSCANA

RESTYLING FLUVIALE

Anche a Rufina, Pelago e Dicomano, così come a Pontassieve, il Consorzio di bonifica Medio Valdarno (con sede a Firenze) ha cominciato importanti lavori di gestione della vegetazione forestale, interessanti l’asta principale del fiume Sieve per tutto il prossimo inverno: si procederà, tratto dopo tratto, dalla confluenza della Sieve in Arno fino alla confluenza del Comano nella Sieve per un investimento complessivo di 400.000 euro.

Obiettivo primario è la sicurezza idraulica, ma al contempo anche una gestione della fascia arborea ripariale con criteri selvicolturali, in grado di favorire lo sviluppo delle piante più sane e pregiate, contrastando le specie aliene.

Si tratta di lavori per risolvere le tante criticità emerse, ma anche propedeutici a procedere in futuro con interventi ciclici di controllo della vegetazione e diradamento arboreo.

LAZIO

INTERVENTI URGENTI

Il Consorzio di bonifica a Sud di Anagni (con sede nella cittadina, in provincia di Frosinone) ha intensificato la propria azione, intervenendo prontamente in alcune situazioni, che hanno messo in evidenza il rischio idraulico. In modo particolare nel torrente Alabro, nel comune di Ferentino, sono state rilevate diverse piante d’alto fusto divelte in alveo e che ostacolavano il regolare deflusso delle acque.

Il Consorzio di bonifica a Sud di Anagni (con sede nella cittadina, in provincia di Frosinone) ha intensificato la propria azione, intervenendo prontamente in alcune situazioni, che hanno messo in evidenza il rischio idraulico. In modo particolare nel torrente Alabro, nel comune di Ferentino, sono state rilevate diverse piante d’alto fusto divelte in alveo e che ostacolavano il regolare deflusso delle acque.

A seguito di ciò sono in corso interventi urgenti di ripristino funzionale. Parallelamente proseguono gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria.

Le attività riguardano in modo particolare il fosso Savo nel comune di Valmontone, il torrente Rio nei comuni di Anagni e Montelanico, il fosso Ariano nel comune di Ferentino ed il fosso Valle Cona nel comune di Gavignano. In queste aree si sta procedendo con operazioni di sfalcio della vegetazione, ripristino spondale e pulizia dell’alveo.

EMILIA ROMAGNA

STRADA IN SICUREZZA

Il Consorzio di bonifica Parmense (con sede nella città capoluogo) ha concluso l’intervento di sistemazione idrogeologica e di regimazione del reticolo idraulico minore a protezione della viabilità di via Ciola, nel comune di Lesignano de’ Bagni.

I lavori livellamento lungo la superficie a monte strada consentono ora il regolare scolo e deflusso delle acque meteoriche, risolvendo le precedenti criticità geomorfologiche ed evitando, di fatto, infiltrazioni nelle depressioni di quota del terreno; inoltre è stato effettuato il ripristino del dissesto, grazie alla ricostruzione della massicciata stradale e provveduto ad impermeabilizzare la carreggiata.

VENETO

CONVENZIONE SPERIMENTALE PER SRADICARE LE NUTRIE

Il Consorzio di bonifica Veronese (con sede nel capoluogo scaligero) ed il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (con sede a San Bonifacio, in provincia di Verona) hanno illustrato la convenzione sperimentale con la Regione Veneto nell’ambito del Piano regionale per il controllo della nutria, grazie ad un finanziamento rispettivamente di € 175.589,00 e di € 97.000,00, per affrontare in modo sistematico e coordinato la grave emergenza rappresentata dalla diffusione dell'invasivo roditore, che sta mettendo a rischio la tenuta della rete idraulica.

La sua proliferazione incontrollata sta causando danni sempre più gravi e diffusi: le tane scavate nei terrapieni e negli argini indeboliscono le strutture, favoriscono smottamenti, cedimenti e crolli, e aumentano il rischio di allagamenti e alluvioni.

Oltre al pericolo idraulico, le nutrie compromettono il funzionamento delle opere irrigue, ostacolano i deflussi, danneggiano le colture e alterano l’equilibrio dell’ecosistema locale.

I due enti consorziali hanno già avviato una mappatura delle aree più esposte, individuando i tratti di rete idraulica e irrigua a maggior rischio. L’attività si articolerà su due fronti complementari: da un lato interventi mirati sul campo, condotti nel rispetto delle normative vigenti, dall’altro un’intensa campagna di cattura tramite gabbie-trappola acquistate dal Consorzio di bonifica e distribuite agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Il trappolaggio sarà privilegiato nelle aree urbane e periurbane dove l’uso delle armi non è consentito. Per assicurare tracciabilità e trasparenza, i due Consorzi di bonifica hanno inoltre implementato un sistema digitale di rendicontazione online.

Ogni intervento dovrà essere preventivamente comunicato alla Polizia Provinciale e svolto secondo protocolli di sicurezza: gli operatori raccoglieranno i capi abbattuti in apposite vasche di plastica autorizzate dall’ASL e provvederanno alla consegna nei siti di stoccaggio allestiti dai due Consorzi di bonifica, dotati di appositi congelatori.

I Consorzi cureranno anche la logistica dello smaltimento delle carcasse ed il monitoraggio dei tratti interessati.

MARCHE

LA MINACCIA DEL GAMBERO ROSSO

In occasione di un intervento di manutenzione ordinaria, realizzato nel tratto terminale del corso d’acqua Rio Caporà (affluente del fiume Musone) tra i Comuni di Osimo e Santa Maria Nova, gli agronomi del Consorzio di bonifica Marche (con sede a Pesaro) si sono imbattuti nell’ormai noto gambero rosso della Louisiana. Originario del delta del Mississipi, questo crostaceo è stato importato in tempi recenti in Europa per scopi ornamentali ed alimentari, ma è diventato in breve tempo invasivo.

Ha infatti uno sviluppo molto rapido, prospera in luoghi dove le acque possono mancare per molti mesi all’anno o anche solo stagionalmente allagati, come paludi, risaie, greti fangosi. Per via di alcune sue caratteristiche è un ospite indesiderato per la manutenzione del reticolo idrografico.

Ha infatti uno sviluppo molto rapido, prospera in luoghi dove le acque possono mancare per molti mesi all’anno o anche solo stagionalmente allagati, come paludi, risaie, greti fangosi. Per via di alcune sue caratteristiche è un ospite indesiderato per la manutenzione del reticolo idrografico.

Il gambero rosso della Louisiana è infatti un animale molto attivo, di eccezionale fertilità ed in grado di scavare buche, che possono raggiungere anche i 2 metri di profondità. Tende a prendere il sopravvento su altri animali, sia crostacei che pesci non predatori diventando in breve tempo l’anello più forte della catena ecologica e per questo rinominato "gambero killer".

Il suo comportamento alimentare predatorio, nonostante la dieta vegetariana, induce a pesanti modificazioni nella rete trofica e minaccia la fine di alcune specie autoctone molto importanti.

L’intensa attività di escavazione della tana è causa di seri danni ad aree agricole e forestali, in particolare lungo gli argini dei canali di irrigazione, di fiumi e di laghi. È inoltre in grado di contaminare altre specie di gamberi od essere un vettore di piombo e cianobatteri qualora utilizzato a scopo alimentare.

Ad oggi, il gambero rosso della Luisiana rappresenta un vero e proprio problema faunistico, che impatta sul reticolo idrografico quanto sugli ecosistemi acquatici dove mina la biodiversità.

CAMPANIA

VERSO IL CENTENARIO

Il Consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro (con sede a Sala Consilina, in provincia di Salerno) celebrerà nel 2026 il centenario della fondazione avvenuta il 21 Marzo 1926. Nell’ambito delle iniziative in programma è stato previsto un concorso di idee, riservato agli Istituti di Istruzione Superiore del comprensorio di bonifica per la realizzazione di un logo, che possa ricordare la fondazione e da apporre sugli atti ufficiali emessi nel corso delle manifestazioni previste, nonché sui principali impianti ed opere del Consorzio.

In questi giorni è stato presentato il bando di concorso ai dirigenti scolastici dell’area valdianese. Il progetto d’identità visiva dovrà comprendere il logotipo “Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro”, un pittogramma che sia l’icona del logo ed un payoff; tale ultimo messaggio deve contenere l’idea del centenario dell’ente.

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano o tramite Pec all’ente consorziale entro il 30 Novembre prossimo. Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro ed agli altri concorrenti andranno attestati di partecipazione, che saranno consegnati in occasione della giornata inaugurale delle celebrazioni del centenario.

Se la splendida vallata di Sala Consilina è oggi coltivabile e insediabile ovunque, se il Vallo di Diano è un territorio ricco dal punto di vista imprenditoriale, un territorio attrattivo per gli investimenti economici, un territorio ben infrastrutturato e di grande interesse ambientale e paesaggistico, molto lo si deve alle innumerevoli opere di bonifica e di irrigazione.

AGENDA

Il Presidente, Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale ANBI, Massimo Gargano, sono annunciati, lunedì 13 Ottobre p.v., alla kermesse “L’agricoltura CREA” organizzata a Roma, in villa Celimontana. La mattina del giorno dopo, martedì 14 Ottobre sempre nella Capitale, il DG ANBI interverrà nella C.N.E.L. alla “Presentazione relazione annuale al Parlamento ed al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni”, redatta dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro).

Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998

Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616

Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it